I pour IGP

Publié le

24 novembre 2022

Texte de

Les Minettes

Illustration de

Elisabeth Cardin

On peut régulièrement observer sur les étiquettes des vins d’ici la mention IGP Vin du Québec. L’IGP, c’est une Indication Géographique Protégée approuvée par le MAPAQ en 2018. Cette dernière sert à souligner la qualité du vin produit et à reconnaître l’authenticité et le savoir-faire des vignerons dans une région précise: le Québec. Les vignerons qui produisent des vins certifiés IGP sont soumis à un cahier des charges et à un contrôle très strict. Elle est réservée aux vins tranquilles (blanc, orange, rosé, rouge), aux vins effervescents et aux liquoreux.

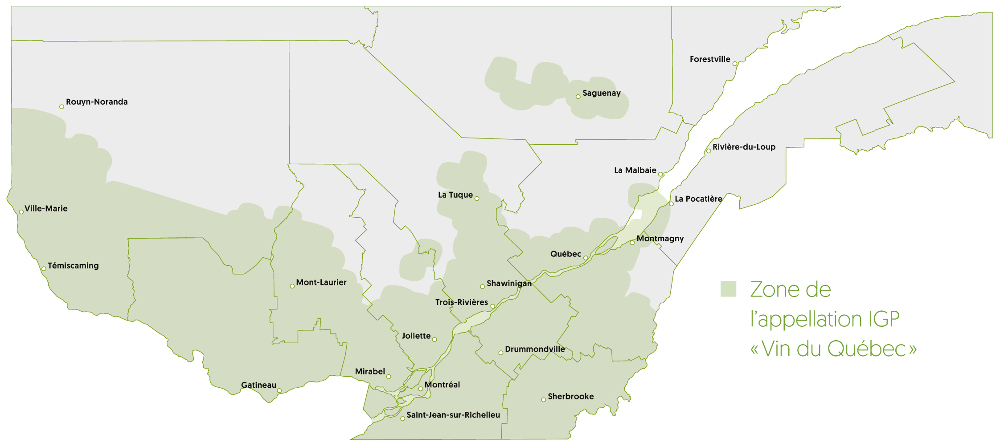

Dans un premier temps, pour l’obtenir, il faut que les raisins proviennent de la zone géographique de l’IGP. Elle est délimitée par la chaîne de montagnes des Laurentides au nord, la frontière avec les États-Unis au sud, l’Ontario à l’ouest et les Appalaches à l’est.

Les vignerons peuvent également acheter du raisin pour le vinifier, à hauteur de 50% de leur production. Pour conserver leur IGP, le raisin acheté doit, lui aussi, respecter le cahier des charges de l’IGP.

Comme mentionné plus haut, il y a un certain nombre de caractéristiques qui encadrent l’indication. Les vins IGP du Québec doivent par exemple bénéficier d’un minimum de 900 degrés-jours (mesure utilisée pour calculer l'accumulation de chaleur lors du développement de la vigne) qui assurent un certain niveau de maturité et de sucre dans la baie.

Par chance, l’IGP permet l’utilisation d’une grande variété de cépages, hybrides, vinifieras et rustiques, ce qui laisse une belle liberté aux vignerons pour exprimer leur personnalité dans leurs vins. Lors de la vinification, ils sont également contraints de respecter le cahier des charges. Par exemple:

- Le vin doit impérativement être vinifié au vignoble;

- le titre alcoométrique (le pourcentage d’alcool) ne doit pas être inférieur à 8% pour les blancs, orange, rosés et effervescents, à 9,5% pour les rouges et à 7% pour les liquoreux;

- et il ne doit pas dépasser les 15% d’alcool.

Pour obtenir la certification IGP du Québec, les vins doivent être mis en bouteille au vignoble afin d’en assurer leur traçabilité. Sur l’étiquette, il doit pouvoir lire «IGP Vin du Québec».

Finalement, lors de l’élaboration et de la mise en bouteille, les vins sont soumis à une analyse en laboratoire indépendant, pour obtenir leur certification. Les critères suivants seront entre autres analysés: taux d’alcool, ph, acidité totale et volatile. Ils sont dégustés par un comité d’agrément qui validera toutes les caractéristiques d’élaboration et de dégustation pour assurer que le vin ne présente pas de défaut, et qu’il répond aux attentes de la certification. L’IGP est encadrée par Ecocert Canada, qui s’assure que le cahier des charges a bel et bien été suivi. À noter que l’appellation est attribuée à un vin et non au vignoble, et nécessite un renouvellement et une analyse d’un millésime à l’autre. Les vignerons sont libres de certifier ou non leurs vins de l’IGP.

Nous espérons que ces quelques lignes vous permettent de mieux comprendre l’IGP Vin du Québec.

Plus de contenu pour vous nourrir