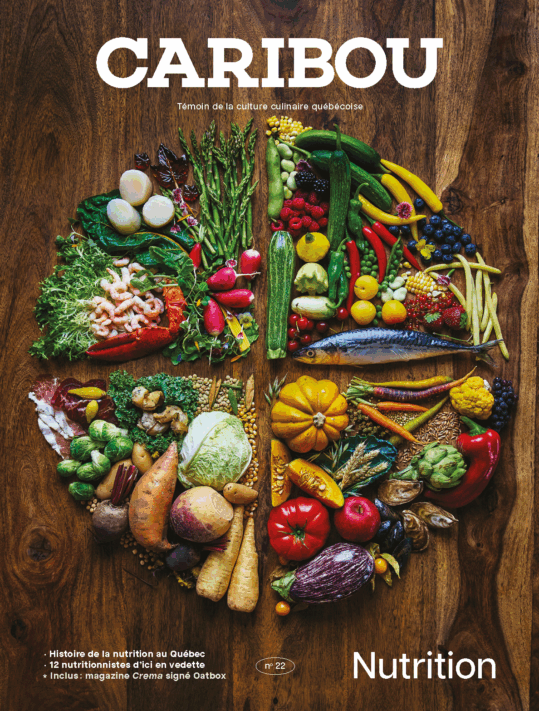

Manger le territoire pour plus d’autonomie alimentaire

Publié le

23 août 2021

L’idée de mieux utiliser notre territoire comme source d’alimentation rallie le plus grand nombre, mais selon Nakeyah Giroux-Works, doctorante en anthropologie de l’environnement, et Gil Thériault, président-fondateur de l'organisme Livelihood International, encore faut-il que la réglementation en place le permette. Dans cette carte blanche, ils démontrent par deux exemples comment nos choix individuels et collectifs peuvent mener à une plus grande autonomie alimentaire.

Texte de Nakeyah Giroux-Works et Gil Thériault

Bien que l’intérêt pour une alimentation de meilleure qualité, l’achat de proximité, la réduction de notre empreinte carbone et autres concepts parents ne datent pas d’hier, on peut sans doute avancer que la pandémie a galvanisé notre intérêt envers ce mouvement.

Nous sommes tellement dépendants des autres pour nous nourrir qu’il est facile d’oublier qu’au plus deux générations passées, un grand nombre de familles québécoises profitaient d’une enviable autonomie alimentaire grâce à la culture de leurs propres végétaux, à la cueillette, à l’élevage d’animaux de ferme ainsi qu'à la pêche, la chasse et le trappage.

Cette autonomie de nécessité, en temps de bouleversements, nous semble être revalorisée dans les modes d’action à privilégier avec notre territoire nourricier. Comment faire pour que cet engouement pour l’alimentation locale devienne un projet de société qui nous permet de tendre vers une autonomie alimentaire ou, du moins, de bâtir un système alimentaire mieux arrimé aux ressources et aux limites de nos environnements naturels?

À l’échelle de la communauté, nous croyons que cela implique que l’acte alimentaire devienne un geste démocratisé, conscientisé, mais également réglementé adéquatement.

Voici comment et pourquoi l’agriculture à petite échelle et la chasse sont pour nous des outils de choix pouvant mener à une plus grande autonomie alimentaire.

Désenclaver le jardinage

La multiplication des initiatives de jardinage est un moyen de valoriser le potentiel nourricier de notre territoire et de sensibiliser les citoyens aux bienfaits de cultiver soi-même une partie de sa nourriture. Les préoccupations environnementales émanant de la réalité des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité en poussent déjà plusieurs à faire des jardins des lieux d’expérimentation pour une agriculture plus écologique, basée sur une gestion durable des ressources naturelles et une diversification des espèces cultivées.

Prenons le cas des forêts nourricières. Ces aménagements comestibles et polyvalents basés sur l’implantation d’arbres, d’arbustes et d’herbacées, et conçus en s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes forestiers, participent depuis des millénaires à la production alimentaire domestique de pays des zones tropicales comme le Mexique et l’Inde du Sud, mais restent peu connus au Québec.

Or, les projets se multiplient depuis quelques années, animés par des gens cherchant à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire de leur milieu ou souhaitant pratiquer une agriculture tournée vers le modèle de la permaculture. Cette théorie pratique engage à une éthique de soin envers tous les êtres vivants et qui invite, dans le cas du jardinage, à régénérer tant les sols que les relations humaines.

Faire des sites inutilisés et des cours gazonnées les terres d’accueil de projets de jardinage misant sur la culture de la biodiversité permet de renouer avec les savoirs naturels de notre territoire. Ces espaces sont des lieux d’apprentissage exemplaires pour (re)découvrir que les mauvaises herbes sont bonnes à manger, que les qualités aromatiques, médicinales et nourricières des végétaux indigènes et naturalisés en font des alliés pour une offre d’aliments sains et diversifiés.

Pour enraciner notre alimentation aux espaces que nous habitons, encore faut-il que les réglementations l’autorisent. Au même titre que les Jardins de la Victoire, ce mouvement citoyen et patriotique qui impliquait de transformer les avant-cours et les terrains vagues en potagers pendant les deux Guerres mondiales, la pratique de l’agriculture dans les milieux de vie, par-delà les champs ruraux, permet aux individus de s’approprier leur alimentation et d’être plus résilients devant l’incertitude.

Il nous apparaît nécessaire de multiplier les démarches nourricières institutionnalisées qui offrent un cadre et du support à la concrétisation d’actions alimentaires communautaires comme les jardins partagés, les kiosques fermiers et le foodscaping, cette pratique qui consiste à intégrer des végétaux comestibles aux aménagements paysagers. La démarche Municipalités Nourricières au Saguenay-Lac-Saint-Jean et celle de la MRC Nourricière Rimouski-Neigette, au Bas-Saint-Laurent, sont des exemples d’initiatives concertées déployées par des acteurs du milieu de l’alimentation pour territorialiser le système alimentaire de leur région.

Parallèlement, beaucoup de chemin reste à faire quant à l’encadrement des pratiques de jardinage individuel «hors-normes» comme les forêts nourricières ou les potagers de façade. Les Politiques d’agriculture urbaine semblent déjà un bon pas pour combler ce manque.

Les contrecoups de l’innocuité alimentaire: la viande sauvage

Outre l’élevage (l’équivalent animalier de la culture et du jardinage), on peut exploiter les ressources sauvages qui nous entourent par le biais de la pêche, du trappage et de la chasse. Ces activités s’apparentent à la cueillette en ce sens où, au lieu de produire nous-mêmes les denrées visées, on y récolte (lorsque ces activités sont pratiquées de façon durable, bien sûr) uniquement les surplus de dame Nature.

Quelques décennies passées à peine, la majeure partie des protéines animales consommées par une famille provenaient soit de la petite ferme familiale et/ou des activités de pêche, de trappe ou de chasse des proches, mais graduellement, la société québécoise s’est tournée vers une spécialisation et une production commerciale.

Possiblement motivé par la Commission d’enquête sur le crime organisé (CECO 1972-76) ayant mis à jour le scandale de la viande avariée distribuée par la mafia italienne, ce n’est qu’à la fin des années 1970 que le gouvernement du Québec ajoute l’ «alimentation» au ministère de l’Agriculture et c’est en effet à partir de ces années que les règles sanitaires se resserrent. Aujourd’hui, il faut montrer patte blanche afin de pouvoir offrir commercialement quelconque poisson ou viande.

Nul doute que la salubrité des aliments en a beaucoup bénéficié, mais ce que nous avons gagné en hygiène, nous l’avons parfois perdu en liberté et même, diront certains, en autonomie alimentaire.

Nakeyah Giroux-Works et Gil Thériault

Les Québécois ont toujours été fervents de pêche et de chasse récréatives, mais les produits de ces activités sont inatteignables pour la masse. Depuis plusieurs années, les restaurateurs mettent toutefois de la pression au gouvernement afin d’assouplir la réglementation provinciale et permettre l’utilisation commerciale de la viande sauvage.

À ce jour, seules les viandes de lièvre et de caribou sont autorisées à la vente sous certaines restrictions et la viande de phoque bénéficie quant à elle d’un statut particulier.

Mais bien d’autres viandes sauvages attirent l’attention des commerçants tels l’orignal, le cerf de Virginie, le chevreuil, le castor, l’oie blanche et même l’écureuil et le rat musqué. Les chasseurs/trappeurs sont, pour leur part, prêts à collaborer.

Et le mouvement vers une alimentation locale plus responsable et variée s’étend au-delà du domaine de la restauration. Des initiatives complémentaires comme celle mise de l’avant par le musée gaspésien Exploramer, la Fourchette bleue, motivent les gens à consommer davantage de ressources abondantes et sous-exploitées, et le projet Manger notre Saint-Laurent, ralliant une pléiade de disciplines autour d’un projet social valorisant nos richesses marines naturelles et leur rôle pour une plus grande autonomie alimentaire, capte l’attention du public.

Ce mouvement capte également l’attention du gouvernement, puisque ce dernier a justement initié un vaste chantier, en collaboration avec ses partenaires, qui vise la création d’une nouvelle Politique bioalimentaire ayant pour but avoué une autonomie alimentaire collective accrue.

Pour une alimentation ancrée au territoire

Penser l’alimentation dans sa forme systémique (de sa production à sa consommation, en passant par sa transformation et sa mise en marché) permet de repositionner la discussion sur l’importance du «manger local», souvent associée à l’acte de l’achat, vers les besoins de restructuration de notre système alimentaire qui nous concernent tous directement.

Penser l’alimentation à l’échelle d’un territoire, permet de situer notre démarche collective pour une autonomie alimentaire dans les espaces naturels que nous habitons ou côtoyons, et les ressources (végétales et animales) qui s’y trouvent.

Nakeyah Giroux-Works et Gil Thériault

Ce mouvement implique toutefois de renouer avec notre mémoire collective à jardiner, à cultiver, à récolter et à cuisiner les aliments de saison, des savoirs qui ont été effrités par la révolution verte et les dynamiques d’uniformisation apportées par les géants de l’agroalimentaire. Il implique également, appuyé par certaines réformes réglementaires gouvernementales, de poursuivre l’élan de popularité pour la production d’aliments sains et durables, par-delà le simple achat local.

Les Québécois ont accès à de vastes étendues de terre et de mer relativement peu polluées et regorgeant de ressources de grande qualité. Nos garde-manger devraient déborder de ces richesses locales.

Plus de contenu pour vous nourrir