Le contexte social: l’ingrédient invisible

Publié le

19 novembre 2025

Texte de

Charles-Édouard Carrier

Le bruit des fourchettes, les voix qui s’entremêlent, le pot de confiture maison qu’on se passe autour de la table: ce n’est qu’un déjeuner de semaine, mais ce petit moment un peu chaotique en famille a quelque chose de beau et de bon.

«Cuisiner, bien manger et manger ensemble», résume Audrey-Anne Desjardins, nutritionniste à la Fondation Olo. Selon elle, le contexte dans lequel on s’alimente, qu’il soit familial, social, émotionnel ou même temporel, exerce une influence directe sur ce qu’on met dans notre assiette et sur notre façon de l’ingérer.

De son côté, la nutritionniste Élise Carbonneau, professeure-chercheuse affiliée au Centre NUTRISS de l’Université Laval, parle du «triple impact» du cadre dans lequel on mange, qui influence notre choix d’aliments, la quantité qu’on avale et la relation qu’on a avec la nourriture.

Les repas pris en famille ont des effets bénéfiques sur les convives. «On observe une consommation accrue de fruits, de légumes et d’aliments peu transformés chez les enfants qui mangent régulièrement avec leurs proches», explique Audrey-Anne Desjardins.

Chez l’enfant, la conversation pendant le repas stimule le développement du langage, le rituel favorise la sécurité affective et le climat détendu peut contribuer à une meilleure régulation des portions. À l’inverse, des repas tendus ou coercitifs, où l’on force les plus jeunes à finir leur assiette ou à goûter «juste une bouchée», peuvent créer une relation problématique avec la nourriture, qui perdurera parfois jusqu’à l’âge adulte. «Ce n’est pas parce qu’on mange ensemble tous les jours qu’on en récolte automatiquement les bienfaits. Le climat [qui règne autour de la table] compte autant que la fréquence des repas partagés», souligne Audrey-Anne Desjardins.

Chez les adultes, «le contexte social peut motiver à cuisiner des plats plus complets aussi bien qu’inciter à faire livrer des plats de restauration rapide. Il peut aussi favoriser l’ouverture à de nouveaux aliments ou, au contraire, renforcer des préférences limitées», nuance Élise Carbonneau. Des études ont également démontré que les hommes, quand ils mangent entre eux, ont tendance à se servir de plus grandes portions, un peu comme pour faire la démonstration de leur virilité, et qu’à l’inverse, les femmes, en prenant un repas entre elles, peuvent se restreindre pour éviter d’avoir l’air de manger plus que les autres. «À table, on se compare, on s’ajuste. Le premier à commander une salade influence parfois les suivants.» L’effet miroir peut être léger ou plus important, mais il n’est jamais nul, et ces dynamiques, souvent inconscientes, façonnent le contenu de nos assiettes.

Manger ses émotions

Le contexte dans lequel on mange modifie aussi le traitement physiologique de ce qu’on avale. Certains environnements et certaines émotions agissent sur l’assimilation des aliments, comme l’explique Élise Carbonneau: «Beaucoup de gens ont mal au cœur quand ils sont stressés. La peur et l’anxiété nuisent à la digestion. C’est un phénomène qui est lié notamment à des réponses biologiques des systèmes nerveux parasympathique et sympathique.»

Le premier joue un rôle clé dans la régulation des fonctions corporelles au calme alors que le second gère les dangers. Le corps réagit aux tensions quotidiennes, et l’effet de celles-ci sur la digestion est indéniable. Combien de mauvaises nouvelles apprises lors d’un repas ont eu pour effet de couper l’appétit?

Trouver son rythme

Toujours du point de vue physiologique, plusieurs études démontrent que le fait de manger lentement améliore la digestion et favorise l’écoute des signaux corporels. Audrey-Anne Desjardins et Élise Carbonneau s’entendent sur l’importance du rythme dans le processus digestif et dans la perception de la faim. Lorsqu’on mange plus lentement et en mastiquant bien, la salive joue son rôle, qui consiste à entamer la digestion des aliments. On est alors davantage à l’écoute de ses signaux de satiété, qui peuvent prendre une vingtaine de minutes après la première bouchée avant de se manifester.

Dans un contexte convivial, on tend naturellement à ralentir. On parle, on écoute, on respire. À l’inverse, les repas pris sur le pouce, en solo ou devant un écran court-circuitent souvent ces mécanismes.

Et ce, même si la portion ingérée est suffisante.

Il faut dire que, de nos jours, manger devant un écran est devenu la norme pour bien des gens. Pourtant, les études sont claires : si on concentre son attention ailleurs que sur le repas, ce n’est pas seulement la perception des goûts qui s’en trouve réduite, mais aussi celle des signaux de satiété. Le Guide alimentaire canadien recommande de manger sans distraction, mais les nutritionnistes interrogées, conscientes des réalités contemporaines, prônent surtout une approche fondée sur la sensibilisation et l’équilibre par rapport aux repas pris devant l’écran.

Qu’en est-il des personnes seules? «Les bienfaits du repas partagé peuvent se transposer dans un contexte où on mange en solo, du moins partiellement», assure Audrey-Anne Desjardins. La clé? Éviter de faire des repas des moments vides, automatiques ou strictement fonctionnels. «Même si on est tout seul, on peut créer un contexte nourrissant: on peut mettre de la lumière douce, s’offrir une belle présentation, faire jouer de la musique… Ça change tout», ajoute Élise Carbonneau, qui insiste sur l’importance de prendre le temps de cuisiner pour soi puisque, selon elle, «c’est une forme de reconnaissance de sa propre valeur».

Le contexte dans lequel on mange est un ingrédient invisible mais déterminant de nos repas. Il n’apparaît sur aucune étiquette, ne se mesure ni en grammes ni en calories, mais il laisse sa marque dans chaque bouchée. Avoir une saine alimentation, c’est aussi savoir bien s’entourer et ralentir, afin de cultiver le plaisir de bien manger.

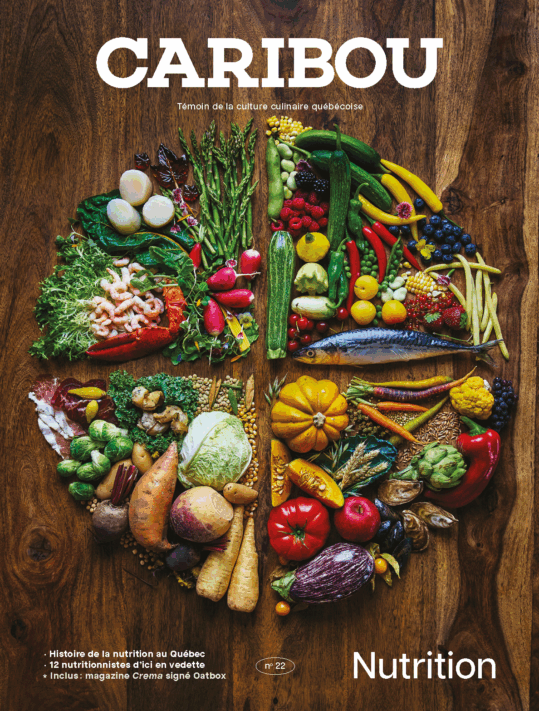

Ce texte est tiré de notre dernier numéro Nutrition. Procurez-vous le pour découvrir l’histoire de cette science, ses impacts sur notre santé, sa place dans notre quotidien et ce qu’elle dit de nos sociétés.

Plus de contenu pour vous nourrir