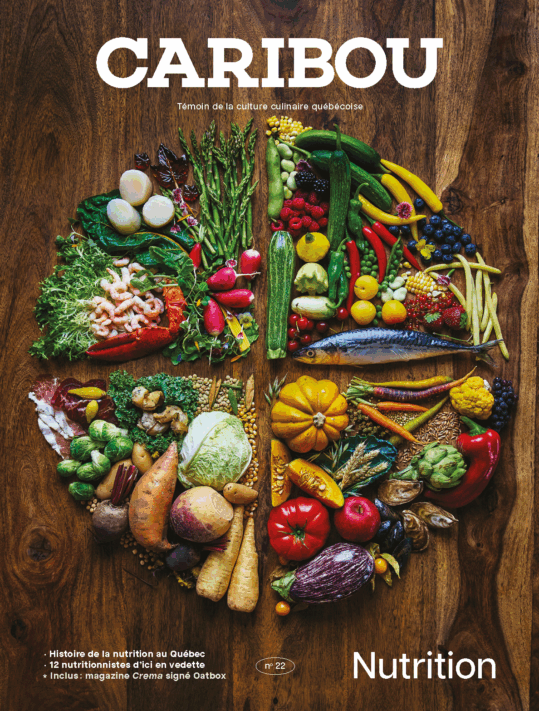

Les ruelles au cœur de notre histoire culinaire

Publié le

29 août 2025

Texte de

Amélie Masson-Labonté

Sous la tonnelle, la vigne de l’an dernier s’est parée de feuilles tendres et laisse entrevoir de minuscules grappes de raisins d’un vert presque fluo. Un matou détale entre trois vélos d’enfant abandonnés en pleine action. Quelque part, on entend un barbecue grésiller à travers le cliquetis des ustensiles et les rires étouffés des voisins. Des arômes de grillades font tourner la tête aux piétons en route vers la maison. Emprunter le chemin des ruelles lors de soirées d’été, c’est accéder à une facette de la ville que seuls ses habitants connaissent, en plein cœur de l’intimité familiale, du quotidien et de la sociabilité de quartier.

Une unicité montréalaise

Ce ne sont pas toutes les villes qui sont pourvues d’une trame parallèle. Au Québec, on trouve quelques ruelles à Valleyfield, on en voit une cinquantaine à Trois-Rivières, plus de 300 à Québec… alors que Montréal en compte plus de 4000, nous apprend le beau livre Ruelles, paru à Parfum d’encre l’an dernier.

Ces chemins secondaires sont d’abord aménagés dans les quartiers aisés pour faciliter l’accès aux écuries et aux appartements des domestiques, mais c’est dans les faubourgs industriels densément peuplés que les ruelles marquent le paysage urbain. À partir des années 1870, on voit apparaître à Montréal des maisons ouvrières en rangées, calquées sur le modèle britannique. Elles ont leur cuisine à l’arrière, tournée vers le chemin d’accès aux services publics et aux livraisons de quartier, c’est-à-dire vers les ruelles.

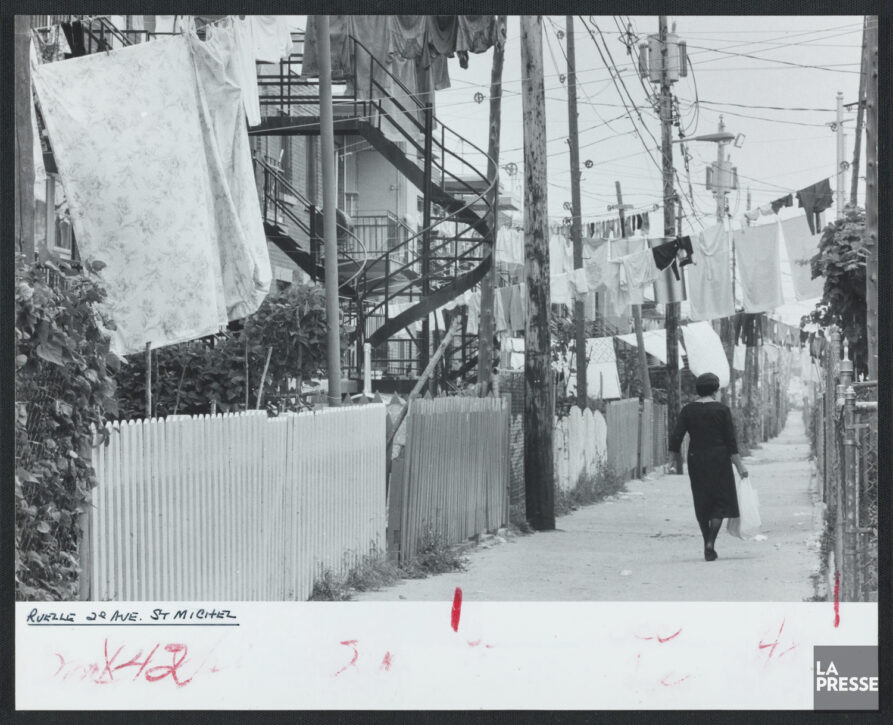

Ruelle de la 2e avenue à Saint-Michel (1982)

Ruelle de la 2e avenue à Saint-Michel (1982)Photo de Michel Gravel

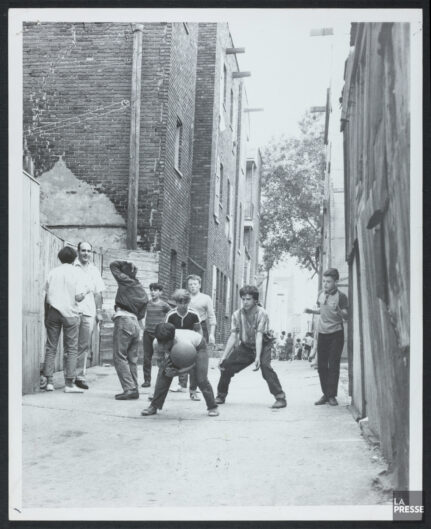

Ruelle de Montréal

Ruelle de Montréal Fondamentales dans l’histoire de l’alimentation, les ruelles ont pendant longtemps été le prolongement de l’espace domestique. Jusque dans les années 1950, on y collecte les ordures ménagères et on y livre du charbon ou des barils de mazout destinés au chauffage. Sur les balcons, les ménagères laissent un carton au livreur de glace indiquant leur commande du lendemain : un bloc de 25 ou de 50 livres pour conserver les aliments frais dans la glacière, alors que les enfants assis sur la galerie croquent avec bonheur les restants de glaçons.

À cette époque, selon Antonio De Thomasis (l’auteur du livre Le Montréal de mon enfance, préfacé par Yvon Deschamps), bien «avant la télévision, la disparition des hangars de ruelles, des tramways et des chevaux de livraison», les mères de famille nombreuse envoyaient souvent leur marmaille jouer dehors.

Les mères, elles, guettaient l’arrivée du marchand de légumes de Saint-Léonard: «Des fraises! Des concombres! Des tomates! Des beaux blés d’Inde à vendre!» Il y avait même un livreur de fèves au lard, qui bravait l’hiver en sleigh pour échanger un pot de bines fumantes contre des marmites en terre cuite vides et bien lavées.

Au fil des décennies, les ruelles se renouvellent au rythme des transformations urbaines, de la motorisation des transports et des vagues d’immigration. De simples voies utilitaires, elles se muent en lopins de terre pour de nombreuses familles italiennes, grecques et portugaises dans les années 1950 à 1980. Encore aujourd’hui, on peut admirer leurs superbes jardins remplis de tomates, de gourganes, de bettes à carde, de pruniers et même de figuiers.

Mis à part l’occasionnel aiguiseur de couteaux, les marchands ont disparu du paysage urbain, mais la ruelle, elle, reste. Milieu de vie, de rassemblement communautaire, de 5 à 7, de patin hivernal et d’appropriation citoyenne, elle continue d’offrir un terrain de jeu sécuritaire aux enfants.

Goûter aux ruelles de Montréal

- Savourer un affogato, une crème molle ou un sundae sur la terrasse arrière qui donne sur la ruelle du Iconoglace de la rue Bélanger.

- Lutter contre le gaspillage alimentaire en participant à la récolte annuelle de cerises, amélanches, prunes, pêches, poires, pommes et raisins avec le collectif de cueillette urbaine Les Fruits Défendus..

- Participer à un projet de cultures d’espèces comestibles comme dans la ruelle Winnipeg-les-Bulles à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

- Aller prendre un verre au Atwater cocktail Club, caché dans la ruelle du 512, avenue Atwater, derrière le restaurant Foiegwa de Saint-Henri.

Plus de contenu pour vous nourrir