Qu’est-ce qu’un prix juste?

Publié le

04 avril 2022

Texte de

Enora Cordier

Pour moi, le marché signifie le bonheur de rencontrer des personnes qui vont se nourrir de notre travail. Échanges, partage de recettes, d’humeurs, de blagues, et jasettes avec les habitué∙e∙s font de ces rendez-vous hebdomadaires un petit délice personnel. Avec ceux et celles qui viennent, et reviennent, la bienveillance accompagne nos échanges sur les prix, la diversité, les quantités. Il y a une relation de confiance, on nous questionne, on explique, on recommande, on fait découvrir, on fait un geste, on s’amuse, et on s’dit bye. Puis parfois, ombre au tableau, au milieu de la bonne humeur, un cri du cœur: «Quatre dollars la botte de carottes! C’est deux fois plus cher cher que…»

Plus cher que quoi?

Comment estimer le prix de quelque chose? Quels sont nos critères et comment les hiérarchise-t-on? Quels sont dans ces critères ceux qui sont nos choix et ceux qui nous sont imposés? Quelles valeurs se cachent derrière eux?

Ces questionnements m’ont poussé à une vraie réflexion sur la valeur que l’on veut donner aux choses, et à ce que l’on mange. D’abord sur l’aspect économique: «Oui je pense que cet objet ou aliment a coûté cher à produire, car cela nécessite une science/machinerie/savoir spécial, il vient de loin, il est rare, etc.». Puis sur l’aspect plus politique: «Qui est derrière cet objet/aliment? À qui je donne mon argent quand je me le procure? Quelles valeurs sont véhiculées dans ce que j’achète? À quoi je participe ou ne participe pas avec cet achat?» Et, enfin, sur un aspect personnel: «Dans ma perspective, dans la vie que je mène et la répartition que je fais de mon argent, est-ce un montant que je peux me permettre de débourser? Pour mon plaisir, ma santé et mes besoins?»

Dans ces valeurs, marchande, humaine, politique et personnelle, il me semble que la société nous a éduqué∙e∙s à aller en priorité vers une valeur marchande toujours plus basse, «la cheapisation» de la consommation, à base de soldes, promotions et autres bonnes affaires, pour que tous nos besoins soient toujours rassasiés. Mettant ainsi de côté tout l’humain derrière la production. On a déshumanisé la plupart des choses que l’on achète: jeans, souliers, oranges, bananes, crayons, cahiers, téléphones intelligents… En les rendant ultra accessibles, on leur a enlevé d’autres valeurs, notamment celles politique et humaine.

Pour la petite histoire. Un jour de marché à Paris, je me balade entre les kiosques. En plein mois de février, se pavanent sur plusieurs d’entre eux, des oranges à 1 euro/kilo (1,45 dollar/kilo)! Mais qu’est-ce que ça signifie 1 euro/kilo, ce n’est pas possible! Il y a forcément quelqu’un∙e qui est perdant∙e dans cette histoire! Qu’est-ce que ça raconte de pouvoir acheter un kilo d’orange à 1 euro en plein mois de février à Paris? Qu’est-ce que je valide et finance si je les achète? De mon côté, je n’ai pas envie de participer à ça. Parce que c’est un choix. Mais suis-je allée hurler sur le vendeur? Non.

Chacun∙e a un budget différent et est libre de l’organiser à son goût. Alors plutôt que de se dire que c’est cher – une sorte d’injonction – pourquoi ne pas se dire «ce n’est pas un prix que je peux me permettre pour mon alimentation» ou «je ne suis pas prêt∙e à mettre cette somme pour des tomates/melon/fenouil…»

Il y a alors une question de choix. Choix de promouvoir telle ou telle entreprise, tel ou tel produit, telle ou telle économie. Au quotidien, nous n’avons pas l’impression de faire des choix, de prendre parti, parce qu’on a été habitué∙e à centrer notre réflexion sur la valeur marchande de ce qu’on achète. Plus c’est bon marché, plus je vais pouvoir en posséder. Alors que la nourriture est le carburant essentiel de tout être humain, son importance, le temps pour la cuisiner et la qualité de celle-ci ont été peu à peu mis de côté au profit de nouveaux enjeux du 21e siècle: le divertissement, les voyages, les nouvelles technologies, et la restauration rapide.

C’est comme si on avait été aspiré∙e par le besoin de posséder sans nous en rendre compte. Mettant alors certains postes de dépenses plus au centre de nos vies, en fonction de nos moyens, et de nos envies.

Alors oui, cette fameuse botte de carotte est plus «chère» d’un point de vue marchand que celle du supermarché d’à côté. Mais laissez-moi vous raconter pourquoi moi je la trouve «au prix juste».

Il y a celle à deux dollars, achetée au supermarché d’à côté, peut-être même déjà emballée sans les fanes, ces choses longues et vertes, qui lui ont permis de capter de l’azote et de la faire grossir, mais dont personne ne veut. Elle est à 2 dollars sûrement parce qu’elle a été vendue en quantités permettant des économies d’échelle, produite dans un pays où la main-d’œuvre est payée à un salaire de misère, et où le sol produit vite sous l’effet d’engrais chimiques plus ou moins légaux. Elle a été produite, pensée, marketée, vendue, et achetée comme un stylo. On ne sait ni qui l’a semée, entretenue, récoltée, ni même si ce sont des humains. Ni où est la terre, peut-être de l’autre côté du globe, peut-être même hors-sol. Sauf qu’à la différence du stylo, c’est du vivant. Mais sa valeur nutritionnelle a disparu. Tant qu’elle est d’une couleur orange standard, de taille standard, elle entre dans le cadre, et elle n’a pas le droit à l’erreur, sinon elle ira à la poubelle. Après tout, elle n’a coûté que 2 dollars. Mais il est vrai que le prix de ces carottes correspond à certains budgets. C’est une réalité irréfutable, et qu’il faut considérer.

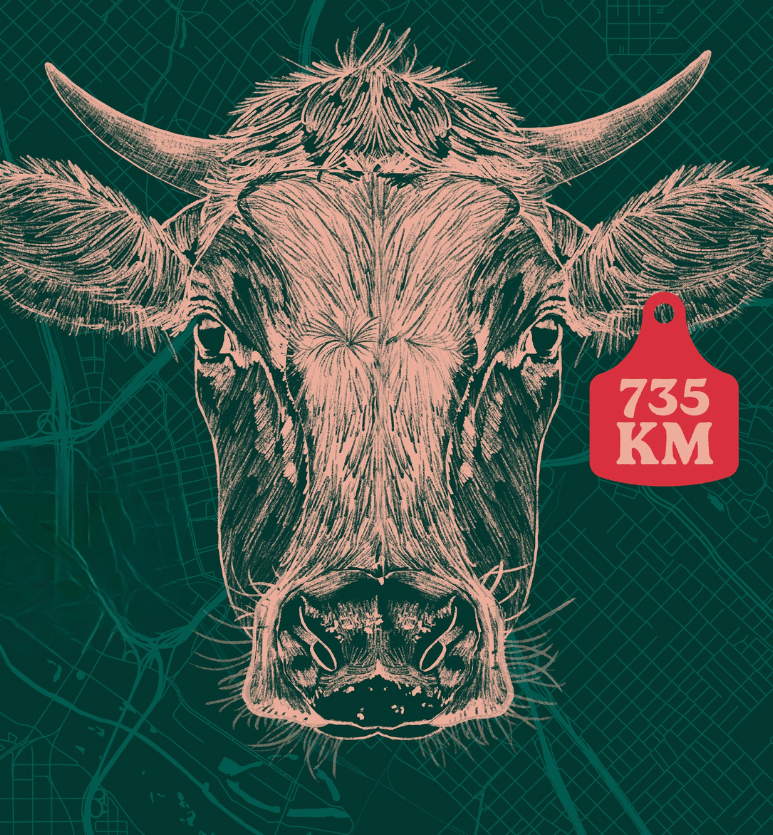

Puis, il y a la botte à quatre dollars. Celle vendue par les mêmes mains qui les ont semées, irriguées, transplantées, entretenues, récoltées, mises en bottes, lavées, conditionnées, chargées, et disposées sur l’étal de manière jolie et élégante. En nous criant qu’elles sont chères, on invisibilise d’une certaine manière notre travail, on ne le reconnaît pas. Il en est de même de nombreux métiers, cela va sans dire, mais je ne peux me positionner que sur celui que je connais le mieux.

En nous disant cela, on sous-entend que notre labeur n’a pas d’autre valeur que celui de l’offre et de la demande. Souvent, on ne se rend pas compte que dans cet échange, le vrai luxe c’est de mettre un visage, et d’échanger avec les personnes qui ont produit ce qui va nous alimenter, de connaître ceux et celles qui te nourrissent, toi, mais aussi ta famille, et tes ami∙e∙s. Les gens qui te proposent des produits avec du goût, des nutriments, des vitamines, à qui tu peux faire confiance. Des légumes qui ne nous rendront pas malades dans quelques années, à l’inverse des OGM et des pesticides qui tuent autant la planète que les humains. Car elle est aussi là, la valeur de notre travail. La valeur écologique. L’hectare que nous cultivons, c’est un hectare de biodiversité préservée. Un hectare sans pesticides, où coexistent des dizaines de famille d’oiseaux, d’arbres fruitiers, des dizaines de variétés de légumes, des centaines d’insectes, vers, pollinisateurs, fleurs, plantes sauvages. Un équilibre quotidien qui se fait refuge de la faune et de la flore. Notre travail dans le respect de l’écosystème c’est permettre à celui-ci de perdurer, de conjuguer la biodiversité au futur.

Alors, quel est le prix juste de tout ça?

Mais derrière cette reconnaissance, qu’est-ce que ces quatre dollars nous permettent véritablement de faire? Simple. Rentrer dans nos frais. Nous payer au salaire minimum, réinvestir – mais pas tous les ans –, acheter des semences, mettre du gaz dans le camion pour aller au marché, acheter du compost, des outils, les sacs de conditionnements, payer l’électricité, la certification bio, etc.

Ici, le propos n’est pas de pointer du doigt des comportements ou d’apporter un jugement, mais d’ouvrir une réflexion sur nos manières de consommer et une fenêtre sur notre réalité de maraîchers. Nous sommes conscient∙es que la botte de carottes à un dollar correspond à la réalité économique d’une grande majorité d’entre nous, et nous rêvons aussi un jour de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre des aliments de qualité. Mais pour baisser le prix, il faut être soutenu, par les client∙es comme les gouvernements. Financièrement, mais surtout politiquement. Que certaines valeurs reviennent au centre de nos vies. Que les petites fermes bio et locales bénéficient des mêmes avantages et facilités que les autres entreprises, que s’installer et embaucher ne soit plus un parcours du combattant∙e. Que leur travail écologique soit reconnu comme intérêt général, plutôt que leurs prix décriés.

Alors, soutenez-nous ! Là, à quelques kilomètres de chez vous. Petit à petit. Monétairement ou moralement. Défendez-nous dans les débats et dans l’arène politique. Descendons dans les rues ensemble, battons-nous pour que l’agriculture bio et de proximité soit un réel projet politique qui ouvre les marchés à tous et toutes. Que bien manger et respecter l’environnement ne soit plus un choix budgétaire, mais ordinaire. Battons-nous ensemble pour une société qui aime celles et ceux qui les nourrissent. On a besoin de vous. Autant que vous, de nous.

Plus de contenu pour vous nourrir