Manger d’où l’on vient: un survol des barrières à l’alimentation locale

Publié le

10 juin 2019

Texte de

Alix Génier

Photo de

Maude Chauvin

Je crois avoir réalisé la chance que j’avais lorsqu’un de mes amis, en visite chez mes grands-parents pour la fin de semaine il y a quelques années, s’était exclamé, après avoir terminé la copieuse omelette préparée par mon grand-père: «Wow! C’est fou à quel point ça goûte différent!»

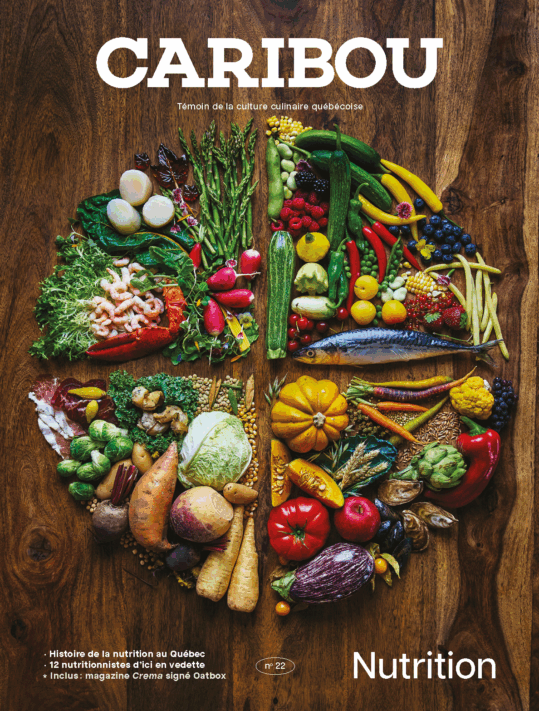

L’omelette en question avait été faite avec les œufs des voisins, des «p’tits gars» comme mon papy les surnommait, qui s’étaient acheté une maisonnette en campagne et y avaient aménagé un poulailler de fortune où sept-huit poules picossaient nonchalamment. Pour moi, cette omelette faisait partie du rituel du dimanche matin. Mais en repensant à ce moment, je me dis que c’est vrai que j’ai eu la chance de grandir dans un milieu où l’alimentation locale faisait partie de mon quotidien sans que j’en sois consciente. Mon grand-père étant quelqu’un de jovial, un détour dans les petits rangs de Saint-Liguori pour aller chercher directement chez le cultivateur une botte d’asperges fraîches – que ma grand-mère, véritable cordon bleu, cuisinerait le soir – n’était qu’un prétexte pour se rappeler les villages et la vie plus saisonnière de son enfance. Le miel du rang du Pied-de-la-Montagne, les tresses d’ail et les courges de Saint-Alphonse, le veau de la ferme laitière d’amis, le sirop d’érable de la terre d’en arrière sont autant de trésors dont je prends conscience de la richesse aujourd’hui.

J’habite maintenant en ville et ma relation avec les aliments s’en trouve profondément changée. La plupart du temps, il m’est impossible de mettre un visage ou un nom sur l’agriculteur ou la maraîchère derrière les aliments que je cuisine. Malgré de nombreux efforts, les aliments que je mange demeurent en grande partie anonymes, ce qui, je trouve, est exceptionnellement paradoxal si l’on considère que l’acte de s’alimenter en est un qui est fondamentalement intime.

Étant une juriste épicurienne, j’ai découvert qu’il était important de creuser un peu plus cette façade romantique de l’alimentation locale qui demeure un marché de niche. Les aliments locaux sont souvent chers (du moins plus chers que les produits des grandes chaînes) et plus difficiles à trouver. En ce sens, manger local, suivre les saisons et supporter l’agriculture de chez nous comporte de nombreux obstacles qui vont au-delà des consommateurs et qui ne sont certainement pas le résultat d’un manque de volonté ou de créativité de nos fermiers et fermières. Les barrières à l’alimentation locale découlent plutôt de contraintes favorisant un certain mode de production agricole industriel et globalisé qui fait en sorte que les fraises de la Californie coûtent moins chères que leurs juteuses cousines québécoises, même en pleine saison.

Au menu de cette série donc: les obstacles de production, découlant de l’aménagement du territoire qui est un outil de protection à double tranchant, puis les enjeux liés au manque de relève agricole et à la pénurie de main-d’œuvre et finalement, les barrières légales posant des contraintes économiques et physiques pour ceux qui souhaitent s’approvisionner en produits de chez nous.

À lire dans cette série:

Plus de contenu pour vous nourrir