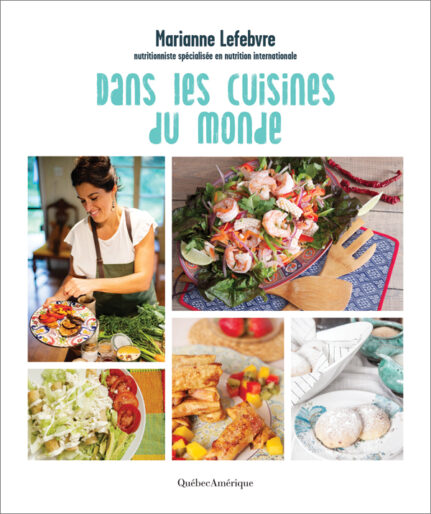

Dans les cuisines du monde: créer des ponts grâce à l’alimentation

Publié le

28 septembre 2023

Texte de

Véronique Leduc

Photos de

Joëlle Paquet

— Ton entreprise, Marianne Lefebvre, Nutrition d’ici et d’ailleurs, a célébré ses 10 ans cette année. Concrètement, quel est ton travail?

Je travaille principalement avec des organisations. J’œuvre par exemple avec des villes, des entreprises ou des musées pour lesquels j’organise des ateliers ou des événements qui visent à faire connaitre les différentes cuisines du monde. Mon idée, c’est de me servir de la nourriture pour rassembler les gens. Je trouve que c’est une avenue qui est peu exploitée au Québec et j’y crois beaucoup. C’est justement pour cette raison que j’ai travaillé sur le livre.

— Tu souhaites que ton livre rassemble les gens de différentes cultures?

Oui, j’ai voulu offrir une vitrine aux immigrants et les faire connaitre sous un autre angle. Je souhaite faire une place, dans l’univers de nos livres de recettes, aux gens des autres communautés parce qu’ils ont beaucoup à apporter à notre culture culinaire. Je trouve qu’on parle souvent des immigrants en termes de masse alors j’avais envie de les humaniser à travers leur parcours de vie, leur histoire et leurs traditions culinaires. Au final, mon livre est un prétexte pour ouvrir le dialogue avec l’Autre parce que la nourriture est une bonne façon de créer des liens. Tout le monde mange et au Québec particulièrement, nous sommes très curieux gustativement parlant.

— Comment as-tu choisi les recettes qu’on trouve dans le livre?

Il y a une quinzaine de communautés représentées dans le livre couvrant le Maroc, le Bénin, l’Italie, le Pérou, la Bolivie, le Mexique, le Kazakhstan, les Philippines, l’Israël, le Laos, le Liban, la Syrie, la Turquie, entre autres. J’y suis simplement allée avec de belles rencontres que j’avais faites au cours de ma vie, avec des personnes que je trouvais inspirantes. J’avais vécu de beaux moments à l’Université avec les deux femmes africaines qui partagent leurs recettes, un ami turc m’a référée à la dame de la Turquie et pour les recettes du Laos, j’ai demandé à mon esthéticienne avec qui j’avais un plaisir fou à papoter en me faisant épiler. Dans certains cas, les gens sont venus à la maison, dans d’autres cas, je suis allée chez eux afin de cuisiner. Les recettes ont toutes été adaptées aux aliments que l’on retrouve ici. On propose aussi souvent des variantes.

— Justement, les aliments disponibles ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre: quels sont les obstacles auxquels font face les Néo-Québécois s’ils veulent bien s’alimenter?

C’est prouvé: quand les Néo-Québécois arrivent au Québec, ils sont la plupart du temps en très bonne santé. Mais plus ils restent au Canada, plus leur état se dégrade, pour diverses raisons, entre autres parce qu’ils manquent de connaissances pour cuisiner les aliments d’ici. Ça m’est moi-même arrivé la première fois que je suis allée en Haïti. Dans ma cuisine, je me considère comme assez douée, mais là-bas, au début, j’étais incapable de cuisiner quoi que ce soit ! Par exemple, je n’avais jamais préparé du manioc, encore moins sur un feu de bois…

Par ailleurs, dans bien des cas, le budget que les familles immigrantes peuvent consacrer à la nourriture est limité, au moins pendant les premières années. Inévitablement, les gens sont donc moins portés à acheter des aliments qu’ils ne connaissent pas, et c’est normal! Quand on a un petit budget, on y va avec des valeurs sûres que toute la famille va aimer, comme du riz et des pâtes alimentaires.

Notre façon d’acheter la nourriture leur pose aussi un défi. Plusieurs nouveaux arrivants n’ont pas l’habitude d’aller une seule fois par semaine à l’épicerie, alors qu’ici, on fonctionne majoritairement comme ça, surtout en hiver! Et puis, dans bien des marchés du monde, tu peux acheter «pour cinq dollars de bananes». Tu ne sais pas combien tu auras de bananes, mais tu sais combien ça va te coûter. Ici, le prix des fruits et des légumes est relatif à leur poids, et on sait seulement à la caisse combien il va falloir débourser. C’est donc plus difficile de prévoir le montant total, et par peur de manquer d’argent au moment de payer, plusieurs nouveaux arrivants décident de s’en passer.

Le manque de temps est aussi une barrière fréquente à la saine alimentation. À leur arrivée, bien des Néo-Québécois n’ont pas des emplois de choix. Ils travaillent loin de la maison, font de nombreuses heures et n’ont pas le temps de cuisiner comme ils avaient l’habitude de le faire dans leur pays d’origine. Ils se contentent donc de repas qui se préparent rapidement, mais ne sont pas toujours adéquats au point de vue nutritionnel.

— Quelles sont les solutions pour contrer ces difficultés?

J’ai constaté, au fil des ans, qu’une avenue intéressante pour permettre aux Néo-Québécois de mieux s’alimenter est de mettre de l’avant nos produits locaux et nos façons de cuisiner (en utilisant la mijoteuse, par exemple), afin de leur donner des outils pour préparer leurs mets préférés, mais avec ce qu’ils peuvent trouver ici. On a plein de belles choses au Québec! J’ai souvent fait des visites avec de nouveaux arrivants au marché Jean-Talon, où je leur ai fait goûter des bagels, de la rhubarbe, des canneberges séchées, des épices boréales, des fromages d’ici… Toutes des choses qu’ils n’achèteraient pas forcément avant d’y avoir goûté, mais qu’ils aiment beaucoup une fois qu’ils ont pu les découvrir.

Bref, je crois qu’il faut outiller les nouveaux mangeurs québécois dès leur arrivée afin de les aider dans leur planification alimentaire, en leur offrant de l’information, des ateliers et du soutien.

— Comment décrirais-tu la culture culinaire québécoise?

D’après ce que j’ai pu voir, autant les natifs du Québec que les «néo» croient qu’à part la poutine, il n’y a pas vraiment de culture alimentaire ici, parce qu’on mange des mets venant de plusieurs pays. En réalité, c’est ça, notre culture alimentaire! C’est une gastronomie qui s’est forgée au gré de l’arrivée de divers peuples au Canada. Ça a commencé avec les Premières Nations, puis avec les Français. Il y a ensuite eu les Anglo-Saxons, qui ont teinté de façon significative la culture alimentaire québécoise. Notre dent sucrée, notre goût pour les alcools, les marinades et les ketchups, ça vient d’eux. Il y a eu ensuite les différentes vagues d’immigration: les Chinois, les Juifs, les Italiens… Toute cette diversité dans notre assiette, c’est la grande richesse de la culture culinaire québécoise.

— Est-ce que les Néo-Québécois souhaitent en apprendre davantage sur la culture culinaire de leur pays d’accueil?

Oui, ils sont très curieux, surtout quand ils ont des enfants. Si ces derniers ont l’habitude de manger du spaghetti et du pâté chinois à la garderie, ils veulent en manger aussi quand ils arrivent à la maison. Il y a beaucoup d’amour qui se transmet par la nourriture, et si les mères ne se sentent pas capables de préparer les repas que leurs enfants aiment, elles trouvent ça difficile. Il faut imaginer des façons de faire de la cuisine fusion: un pâté chinois aux épices traditionnelles du pays, par exemple. C’est très important de les accompagner dans cette transition nutritionnelle familiale. Les gens ont parfois peur de perdre leurs traditions culinaires. Pourtant, les recettes qui perdurent le plus dans le temps sont celles qu’on a su adapter, au fils des ans, à notre mode de vie et notre environnement. Et ce n’est pas grave de modifier des recettes. Ça reste les recettes familiales adaptées à leur nouvelle réalité, leur nouvelle culture. C’est une belle richesse, au fond.

— Comment est-il possible de conserver sa culture alimentaire, mais en s’adaptant au pays d’accueil?

Les nouveaux arrivants me disent souvent que les denrées alimentaires qu’ils avaient l’habitude de manger chaque jour sont plus chères ici. Et c’est vrai. Le millet, par exemple, est jusqu’à cinq fois plus cher ici que dans certains autres pays. Dans un cas comme celui-là, je propose aux gens d’essayer l’orge mondé, un produit local, hyper nutritif, peu dispendieux et qui se substitue facilement au millet dans plusieurs recettes traditionnelles. Même chose pour les fervents d’igname, à qui je suggère d’essayer les différentes variétés de pommes de terre de chez nous. Ou encore, je suggère aux nouveaux arrivants de culture maghrébine de mettre des canneberges séchées dans leur tajine ou leur couscous.

— Les Néo-Québécois ont-ils envie de faire découvrir leur culture alimentaire aux autres Québécois?

Les nouveaux arrivants sont contraints de délaisser tellement de choses en quittant leur pays… Ils se départissent d’une partie de leur culture, de leur famille, de leur langue, de leur réseau social, certains par choix, d’autres non. Leur gastronomie, en contrepartie, est une des rares choses qu’ils peuvent amener avec eux et partager. Donc oui, généralement, ils sont très fiers de partager leurs plats et leur savoir-faire culinaire. Aucune personne ne m’a dit non pour participer à mon ouvrage. Tous étaient ravis de pouvoir partager une parcelle de leur culture avec la population québécoise et ce, malgré la gêne qu’occasionnait parfois le fait de se faire prendre en photo!

— Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour encourager ces échanges entre cultures alimentaires?

Au Québec, il y a beaucoup d’activités d’agrotourisme, mais qui sont peu connues et peu fréquentées par les gens des communautés culturelles. On pourrait inclure des personnes originaires de divers pays dans les publicités de ces activités, ou encore proposer des recettes d’ailleurs pour faire la promotion de l’autocueillette… C’est une première piste; ça pourrait les interpeller davantage. L’inclusion, la diversité et la représentativité, comme dans plusieurs domaines, font souvent partie intégrante de la solution. Il y aurait aussi place à un plus grand nombre d’initiatives alimentaires visant à faire connaître les différentes cuisines. À la fin de mon livre, j’encourage aussi les gens à inviter des gens de cultures différentes (collègues, voisins) à partager un repas ou un breuvage avec eux. À la maison, s’ils se sentent à l’aise ou dans un parc ou un café

— Est-ce que le gouvernement s’implique dans le développement de programmes en ce sens?

Pas suffisamment à mon goût, mais j’ai espoir que ça change positivement. Malheureusement, cette problématique de santé publique est encore peu connue. Le Canada est un leader mondial en ce qui concerne l’immigration, et ici, on accueille plein de nouveaux Québécois en excellente santé, mais plusieurs tombent malades, pour plusieurs raisons, et ça, ça coûte cher et au final, personne n’est gagnant…

— Quelle est selon toi la plus grande différence entre notre culture alimentaire et celles d’ailleurs?

Sans hésitation, elle est liée à la préparation. Au Québec, on voit souvent la cuisine au quotidien comme une corvée, alors que dans plusieurs pays, c’est un moment de socialisation et de détente où on va papoter, chanter, se confier, régler des problèmes… Ici, d’après diverses études sur le sujet, le temps moyen de préparation d’un souper varie entre 30 et 38 minutes, alors qu’en Afrique du Nord, il est d’environ 180 minutes. Pour de nombreuses femmes ailleurs dans le monde, cuisiner est une activité qui se fait toujours en groupe, et c’est vraiment le fun! On devrait clairement s’en inspirer et cuisiner avec nos voisins et notre famille!

J’invite d’ailleurs les gens à utiliser mon livre pour recevoir de façon différente. Foufou, granité, céviche, soupe de tortilla, salade de bœuf cru, baba ghannouj, keftas: on trouve pour chaque cuisine proposée une entrée, un plat et un dessert. Pourquoi ne pas mettre une playlist liée au pays et se faire une soirée thématique pour découvrir entre amis une nouvelle cuisine?

Le livre Dans les cuisines de monde, publié chez Québec Amérique est présentement en librairie.

Plus de contenu pour vous nourrir