Le goût amer des changements climatiques

Publié le

16 décembre 2023

Texte de

Benoit Valois-Nadeau

Illustration de

Camille Lopes

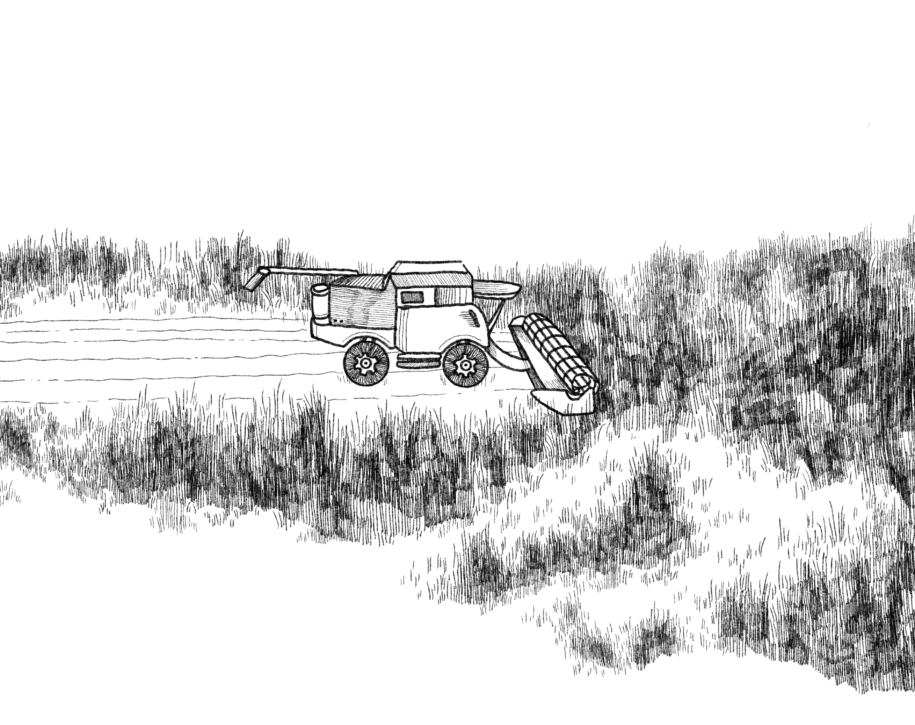

Du haut de ses quelque 40 ans d’expérience en agriculture, Paul Caplette n’en revient toujours pas de la façon dont la météo s’est modifiée au cours des dernières décennies. «J’en tombe par terre», raconte le fermier entre deux moissons de blé d’hiver à bord de Gertrude, sa moissonneuse-batteuse, sur sa ferme de Saint-Robert, près de Sorel.

Diplômé en 1982 de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, à Saint-Hyacinthe, et travaillant à la ferme familiale depuis sa tendre enfance, il a vu de ses propres yeux des changements radicaux se multiplier: des printemps plus hâtifs, des automnes plus doux, un allongement marqué de la saison de croissance, des pluies diluviennes, etc. Les sécheresses historiques qui ont fait suer le Québec en 2020 et en 2021 lui ont coûté «une beurrée» en perte de rendement. «Des anomalies climatiques se produisent de façon de plus en plus rapprochée. Une mauvaise année avec trop de pluie ou pas assez, ça pouvait arriver une fois tous les 10 ou 15 ans, mais maintenant, ça se produit deux, trois fois par décennie», constate le producteur de 59 ans, propriétaire avec son frère et sa mère de l’entreprise Céréales Bellevue.

Des années 1960 à 2010, la température moyenne au Québec s’est réchauffée de 1°C à 3°C. À l’horizon 2050, les scientifiques prévoient que ce réchauffement sera de l’ordre de 2°C à 4°C, et pour 2100, de 4°C à 7 °C, avec à la clé des bouleversements majeurs dans le cycle de l’eau et dans les conditions de croissance des plantes.

Paul Caplette, comme tous les agriculteurs de la province, est dans une position privilégiée pour observer les changements climatiques. Pratiquant un métier qui dépend en grande partie de la bonne volonté de dame Nature, ses confrères et lui sont à la fois les témoins et les victimes des bouleversements du climat induits par les gaz à effet de serre.

Trop, c’est comme pas assez

Des inondations aux épisodes de grêle, en passant par la chaleur intense, les menaces qui planent sur notre garde-manger sont multiples, mais c’est la sécheresse qui fait le plus peur à Paul Caplette.

Le cultivateur n’est pas le seul à s’inquiéter, avec raison. Le régime de précipitations du Québec sera assurément modifié par les changements climatiques. Étonnamment, on s’attend toutefois à ce que la quantité annuelle de précipitations reste stable, voire à ce qu’elle augmente un peu. C’est sa répartition durant l’année qui va changer. «Ces précipitations supplémentaires auront lieu dans les moments où on en a le moins besoin dans les champs, soit en hiver et au printemps», déplore Sarah Delisle, agronome et coordonnatrice d’Agriclimat, vaste programme québécois qui vise à mieux comprendre les changements climatiques pour permettre au monde agricole de mieux s’y adapter.

Des pluies plus abondantes au printemps peuvent causer bien des maux de tête aux agriculteurs en inondant les champs juste au moment des semis. C’est ce qui s’est produit par exemple au Saguenay–Lac-Saint-Jean lorsque des pluies abondantes, en mai et en juin 2022, ont gorgé d’eau les terres de la région. Certains producteurs ne sont parvenus à semer que dans la moitié de leurs champs.

La possibilité de connaître des épisodes de sécheresse n’est pas à écarter pour autant. Les différents modèles climatiques proposés par Ouranos, pôle de recherche québécois en climatologie, prévoient une stabilité des précipitations en été. Sauf qu’avec l’augmentation anticipée des températures, l’évaporation sera plus rapide, et les besoins en eau des plantes et des animaux seront plus grands.

Déjà en 2021, des producteurs laitiers du Bas-Saint-Laurent ont dû importer de l’eau pour abreuver leurs bêtes durant la saison sèche, un geste auparavant impensable dans une région où le climat est normalement frais et humide. «Les anomalies du climat d’aujourd’hui nous montrent ce qui sera normal dans le futur», commente Sarah Delisle.

Canicule à l’étable

Il n’y a pas que les agriculteurs qui voient leur quotidien bouleversé: leurs animaux aussi. Le réchauffement de la planète est en train de transformer les vaches… en oiseaux de nuit. Steve Adam est un expert en confort et bien-être animal, en confort et en bien-être animal qui œuvre pour Lactanet, un centre d’expertise en production laitière. Il conseille notamment les producteurs de lait de la province en matière de ventilation de leur étable.

«Avant, on parlait de ventilation et de bien-être quand arrivait la canicule. Depuis deux ans, je reçois beaucoup d’appels [de producteurs] en plein hiver. Ils veulent se préparer pour l’été», raconte l’agronome. Et pour cause: la hausse globale de la température et les vagues de chaleur de plus en plus nombreuses mettent à mal la santé des animaux et leur productivité, en plus de modifier leur comportement.

Une vache qui subit un stress thermique respire plus vite, sue davantage et passe plus de temps debout pour tenter de se refroidir; elle mange davantage la nuit pour profiter de la fraîcheur; elle réduit ses déplacements au minimum et est moins fertile. Mais surtout, une vache qui a chaud se nourrit moins et, donc, produit moins de lait. Cette diminution temporaire de la lactation peut être de l’ordre de 10%, 15%, voire 25% , selon Steve Adam. Et le lait qu’elle produit alors est moins gras qu’à l’habitude.

Le phénomène n’est pas nouveau – la production laitière a toujours diminué en été –, mais il risque de s’amplifier. Par exemple, Chaudière-Appalaches, la plus grande région laitière du Québec, où se trouvent 22% des producteurs, devrait voir sa température moyenne augmenter de 2,8°C d’ici 2050. Le nombre de journées de plus de 30°C devrait passer de 2 à 15 par été.

Heureusement, il existe des solutions pour protéger les bêtes de la chaleur. Des systèmes de ventilation de plus en plus perfectionnés permettent de rafraîchir les vaches. Des systèmes de brumisation, de véritables «douches pour vaches», sont également à l’essai.

La menace est prise au sérieux par les producteurs de la province, qui sont de plus en plus nombreux à adapter leurs installations pour assurer le bien-être de leurs bêtes et une production stable de lait, estime Steve Adam.

Les gagnants et les perdants

L’augmentation des températures et l’allongement de la saison de croissance (de 25 à 30 jours par endroits) qu’elle provoque pourraient profiter à certains secteurs. C’est le cas de la culture du maïs et du soya, des plantes qui apprécient le temps chaud. Concentrées présentement dans le sud de la province, ces cultures pourraient s’étendre vers le nord, soit vers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi et le Bas-Saint-Laurent. La production de fruits pourrait également gagner du terrain vers le nord. Déjà, des vergers et des vignobles ont fait leur apparition dans des régions autrefois réputées inhospitalières, comme la Côte-Nord.

Mais cette équation fera aussi des perdants. Par exemple, la diminution du couvert neigeux aura un impact direct sur les plantes fourragères qui servent à nourrir les animaux et sont protégées des intempéries par la neige durant l’hiver. Sans protection, les plants seront exposés à la pluie, au froid et, selon toute attente, à de multiples gels et dégels. De quoi miner la production de ce qui constitue la principale culture en importance au Québec en termes de superficie cultivée. Les céréales qui apprécient la fraîcheur, comme le blé, l’avoine et l’orge, pourraient aussi souffrir, tout comme certains légumes, dont les crucifères, qui n’aiment pas particulièrement la chaleur.

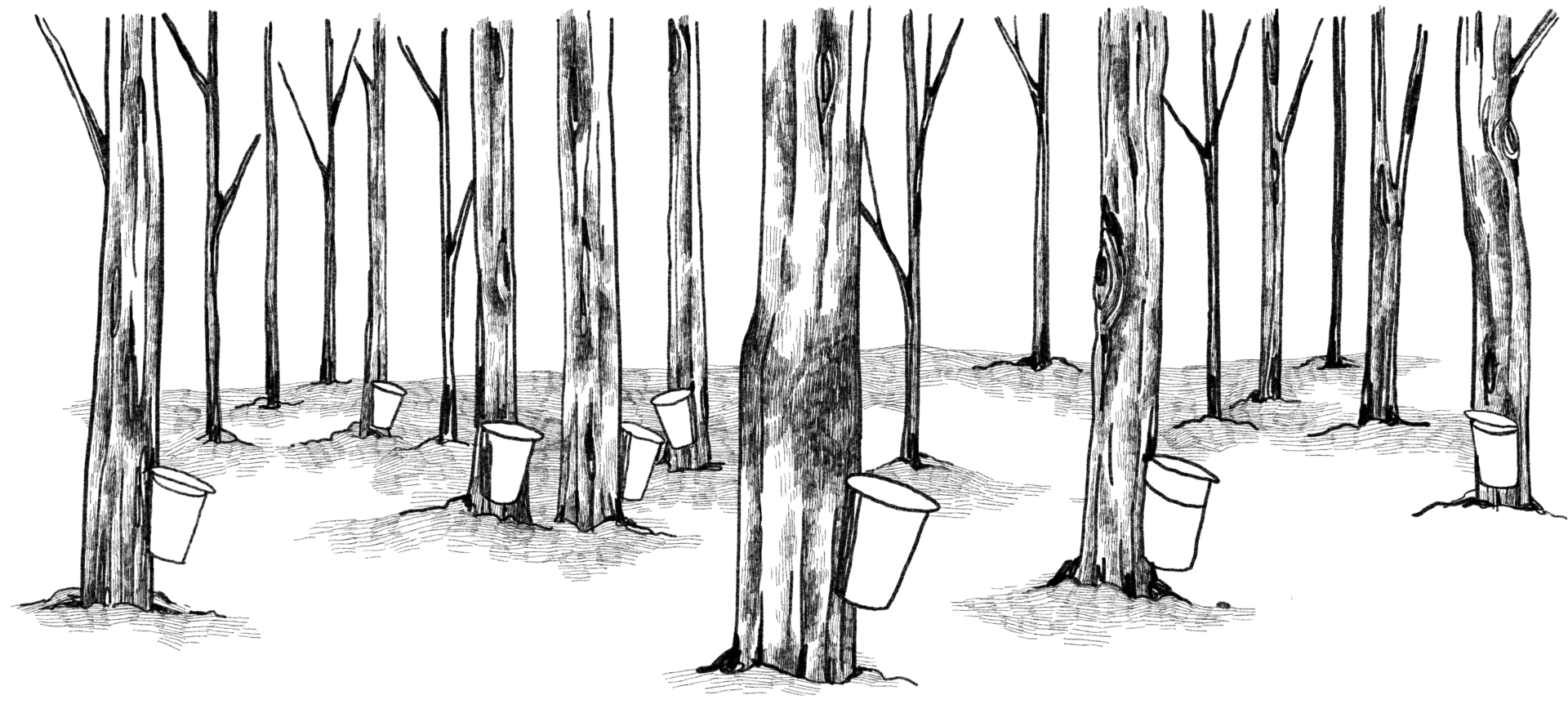

Mais le secteur le plus à risque est sans doute celui de l’érable. Normalement associé à l’arrivée du printemps, le sirop d’érable est aussi le fruit de nos hivers (autrefois?) rigoureux. Pour obtenir une concentration de sucre intéressante dans la sève, l’érable a besoin de températures très froides durant la saison hivernale. Au printemps, il faut également des conditions précises pour que débute la coulée: du temps doux le jour, froid la nuit. Cette dépendance au froid place les acériculteurs québécois, responsables de près de 70% de la production mondiale, sur la liste des victimes potentielles des changements climatiques.

«Toute la production de sirop d’érable est faite dans un laps de temps très précis, qui dure grosso modo deux mois au printemps, entre le dégel et le début de la croissance des arbres. C’est une fenêtre très courte, durant laquelle les phénomènes météorologiques ont une grande influence», indique Louis Duchesne, ingénieur forestier et chercheur au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Les scientifiques se demandent toujours si cette fenêtre pourrait se refermer brusquement. Louis Duchesne ne s’attend pas à une baisse de production marquée dans les prochaines années, mais plutôt à une redistribution du potentiel acéricole à travers la province. «La saison de coulée pourrait commencer de deux à trois semaines plus tôt, à la fin février ou au début mars», explique-t-il. Et au lieu de se terminer en mai, la saison s’achèverait plus tôt, car les arbres amorceraient leur croissance plus tôt.

La Montérégie et l’Outaouais, qui sont déjà vulnérables aux coups de chaleur printaniers, pourraient voir leur production, déjà basse, décliner, alors que le nord-ouest des Laurentides, l’actuelle limite des entailles, pourrait en profiter.

Plus rare et plus cher

Comment ces bouleversements se refléteront-ils dans notre assiette? Par un menu moins varié, plus cher et moins nutritif, soutient Carole-Anne Lapierre, analyste Agriculture et systèmes alimentaires pour Équiterre, un organisme voué à la promotion du développement durable. «Sur le plan mondial, la famine et la malnutrition vont progresser à coups de centaines de millions de victimes supplémentaires. Au Québec, pour la majorité des gens, ça ne voudra pas nécessairement dire avoir faim, mais plutôt avoir accès à moins de diversité», souligne l’agronome en donnant l’exemple de la pénurie de moutarde de Dijon qui a frappé la France durant la première moitié de 2022. Dépendant à 80% des importations de graines de moutarde de l’Ouest canadien, les producteurs français ont dû suspendre leur production après la sécheresse désastreuse qu’ont connue les Prairies en 2021.

Le manque d’eau a aussi eu un impact sur le prix du blé canadien et, par ricochet, sur celui des pâtes alimentaires partout dans le monde. D’une année à l’autre, la multiplication des événements météo extrêmes combinée aux difficultés d’approvisionnement en intrants risque de créer des problèmes récurrents de ravitaillement et des baisses momentanées de production dans différents secteurs.

Dans un monde où règne la loi de l’offre et de la demande, la rareté de certains aliments risque fort de faire grimper encore davantage le prix moyen du panier d’épicerie. D’autant plus que les agriculteurs devront absorber le coût des adaptations et des pertes de production.

Des aliments moins nourrissants

L’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère, principale responsable de l’effet de serre, favorise la photosynthèse et, par le fait même, la croissance des plantes. Or, cette croissance plus rapide, qui est aussi stimulée par la chaleur ambiante, a un goût (et un coût) amer.

De plus en plus de recherches démontrent que la valeur nutritionnelle des fruits, des légumes et des céréales qu’on consomme diminue. C’est attribuable en partie aux méthodes industrielles de culture, et en partie au réchauffement planétaire. Par exemple, une étude sino-japonaise a démontré que les grains de riz ayant poussé dans un environnement où les concentrations en CO2 étaient semblables à celles qu’on devrait connaître en 2050 contenaient 10% moins de protéines, 8% moins de fer, 5% moins de zinc et de 10% à 30% moins de vitamines que le riz actuel.

«Plus il y a de CO2 dans l’atmosphère, plus les plantes poussent vite. Elles ont donc moins de temps pour aller chercher et emmagasiner les nutriments qui se trouvent dans le sol», résume Carole-Anne Lapierre, d’Équiterre.

Quelques raisons d’espérer

Malgré les nuages noirs qui s’accumulent, il reste encore des optimistes dans le monde agricole. «Je ne suis pas naïf: on frappe un mur avec les changements climatiques. Mais plus je passe de temps sur les fermes avec les cultivateurs, plus je sais qu’il y a de l’espoir», affirme Antonius Petro, codirecteur de Régénération Canada, un organisme montréalais qui fait la promotion de la régénération des sols comme moyen de lutter contre le réchauffement de la planète.

L’agriculture régénératrice a pour but d’accroître la santé des sols en augmentant la biodiversité à la fois à l’intérieur de ceux-ci et à leur surface. Elle a pour effet de réduire l’émission de gaz à effet de serre (GES), tout en captant davantage du carbone présent dans l’atmosphère que l’agriculture traditionnelle. Cela peut prendre une grande diversité de formes: l’utilisation de cultures de couverture et d’engrais verts, la plantation d’arbres protecteurs et de bandes riveraines, la réduction du travail mécanique de la terre, etc.

Au Québec, le projet Agriclimat incite les agriculteurs à adopter plusieurs de ces techniques agroenvironnementales tout en réduisant leurs émissions de GES, qui représentent environ 10% du total de celles de la province.

Trente-huit fermiers participent présentement à un projet pilote qui les accompagne dans l’adaptation de leur entreprise aux modifications du climat. Membre du comité Agriclimat pour la Montérégie, l’agriculteur Paul Caplette pilote depuis les années 2000 la douce transition de sa ferme vers une agriculture durable et résiliente face aux changements climatiques. Son entreprise céréalière pourrait servir de modèle aux agriculteurs du futur.

Par exemple, pour s’assurer une récolte diversifiée, il cultive huit sortes de céréales différentes. «Il faut élargir le portefeuille de ses cultures, avec des céréales qui aiment le climat frais, d’autres qui aiment la chaleur, des cultures longues, d’autres courtes et certaines mitoyennes. Ainsi, les années où certaines cultures ne fonctionneront pas pour une raison ou pour une autre, ce ne sera pas catastrophique.»

À l’automne, 85% de ses terres sont abriées de cultures de couverture, alors que les 15% restants sont en travail minimal. De plus, pour améliorer la biodiversité, l’entreprise a aménagé de vastes bandes riveraines, des haies brise-vent à partir d’essences nobles, des cultures fleuries pour les pollinisateurs, des nichoirs à oiseaux et même un dortoir à chauves-souris.

En 2018, des ingénieurs ont calculé qu’en une douzaine d’années la ferme était parvenue à réduire ses émissions de GES de 32% et son utilisation de pesticides de 35%, et serait théoriquement en mesure d’augmenter de 10 000 à 15 000 le nombre de citoyens qu’elle nourrit. Tout cela, « sans une tabarouette de cenne du gouvernement», précise Paul Caplette. «Je ne suis pas un extraterrestre. Un paquet d’agriculteurs vont dans la même direction que moi. Les changements climatiques sont une réalité qu’on subit, mais l’agriculture fait partie de la solution.»

Les consommateurs aussi devront faire leur part, car le levier le plus puissant à la portée des citoyens pour atténuer les changements climatiques, c’est l’alimentation, plaide Carole-Anne Lapierre, d’Équiterre.

Cela implique de réduire considérablement notre consommation de produits d’origine animale (viande, œufs, produits laitiers) pour favoriser les produits d’origine végétale, dont l’empreinte carbone est beaucoup moins grande. Et de préférer les produits locaux, peu ou pas transformés, cultivés selon de bonnes pratiques environnementales.

Du champ à l’assiette, c’est un grand nombre de pratiques qui doivent être modifiées. «Il faut parler aux producteurs et aux consommateurs, mais aussi aux distributeurs et aux transformateurs, soutient Carole-Anne Lapierre. Si on veut nourrir tout le monde, on doit agir sur tous les maillons du système alimentaire à la fois.»

Les invasions barbares

Depuis le début du 21e siècle, plusieurs nouveaux insectes dommageables pour les cultures ont fait leur apparition dans les champs de la province. Ces intrus ont pour noms pyrale brun pâle de la pomme, scarabée japonais ou encore ver-gris occidental du haricot.

Arrivés au Québec par migration naturelle ou via le commerce international, ils y trouvent maintenant un environnement propice à leur développement. «Plus les températures élevées vont s’accumuler en peu de temps, plus les insectes vont proliférer rapidement. Certains qui ne peuvent pas compléter leur cycle de vie en ce moment y arriveront dans un avenir plus ou moins proche, donc ils vont pouvoir se reproduire entièrement au Québec», explique Julien Saguez, entomologiste et chercheur au CÉROM (Centre de recherche sur les grains).

C’est le cas de la redoutée punaise marbrée, qui s’attaque à plusieurs cultures, dont les fruits et les légumes. Pour l’instant, elle n’a pas fait beaucoup de dommages, mais elle est suivie de très près par les spécialistes.

«Le défi, c’est qu’on n’a pas de connaissances sur ces espèces au Québec, dans nos conditions, s’inquiète Julien Saguez. Et souvent, les ennemis naturels de ces insectes ne sont pas présents ici pour nous aider à les endiguer. On doit encore comprendre leur développement et les dommages qu’ils peuvent causer dans l’environnement québécois.»

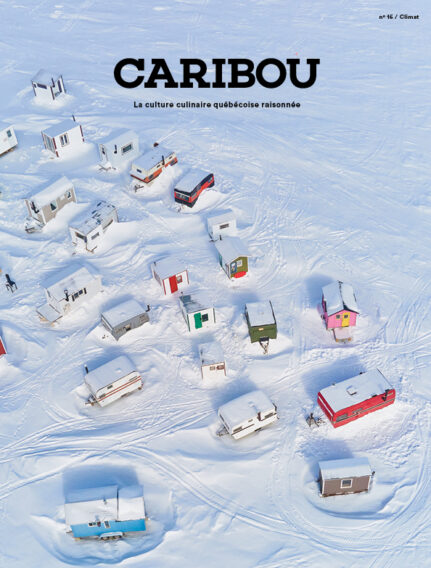

Ce texte est paru dans le numéro Climat, en novembre 2022. Ce 16e numéro est consacré au climat, à ses changements, aux conditions météorologiques et à leurs conséquences sur notre alimentation.

Plus de contenu pour vous nourrir