Restaurant clandestin

Publié le

10 septembre 2020

Dans cette nouvelle littéraire, l'auteur Samuel Larochelle se transporte en 2068 pour imaginer l'avenir de la restauration. La cuisine sera-t-elle à son plus haut degré d'innovation dans les cinquante prochaines années selon vous?

Une nouvelle de Samuel Larochelle

Anthony Couture n’a jamais affectionné particulièrement les mathématiques, mais il se souviendra toujours de cette statistique: il a été choisi parmi plus de 5000 candidats pour réaliser un rêve qu’il croyait jusqu’alors inatteignable, gagner sa vie dans un restaurant.

Un mois après avoir répondu à une annonce, il avait été convié, avec quinze autres personnes, à la dernière étape de recrutement dans un ancien restaurant, au coin d’Ontario et de Papineau. Pendant une semaine, les organisateurs avaient empêché les participants d’entrer en communication avec le monde extérieur, afin qu’ils se consacrent corps et âme à leur défi: prouver l’étendue de leurs compétences culinaires et leur capacité à vivre coupés du reste du monde.

Tous les jours, ils relevaient des défis liés à leurs techniques en cuisine, à l’identification des saveurs, aux accords mets et vins, à leur aptitude à mener une équipe ET à suivre les directives d’autrui, à la gestion d’un stress hors du commun et à leur aisance à vivre en huis clos. Tard en soirée, ils allaient se reposer dans les chambres d’un ancien hôtel où avaient travaillé des prostituées durant les années 1970.

Près d’un siècle plus tard, Anthony avait lui aussi l’impression de se mettre à genoux et d’exécuter toutes les manœuvres qu’il connaissait pour se démarquer des autres candidats. Les parallèles qu’on pouvait tracer entre le travail en cuisine et le plus vieux métier du monde s’accumulaient de jour en jour. Mais cela lui était égal. Au terme de l’aventure, le jeune homme de 27 ans avait été nommé chef en résidence du Eyes Wide Shut, le premier établissement culinaire clandestin de Montréal.

Un nom donné en référence à la société secrète du film réalisé par Stanley Kubrick, croyait Anthony.

Au cours des 365 prochains jours, il vivrait cloîtré dans un appartement adjacent au restaurant caché, équivalent gustatif des speakeasy, ces lieux clandestins créés durant la prohibition, entre 1920 et 1933, aux États-Unis, où l’on pouvait boire de l’alcool à condition de parler tout bas pour maintenir le secret.

Sans amoureuse depuis six mois, plus ou moins proche de sa famille et occupant un emploi alimentaire – conseiller financier dans une banque – qui lui rappelait chaque jour à quel point il aurait préféré consacrer son temps aux fourneaux, Anthony était prédestiné à tolérer pareil isolement.

Après avoir fait un voyage de trente minutes en voiture les yeux bandés, gravi trois escaliers, traversé un long corridor et passé deux portes blindées, il avait été accueilli par une femme d’environ cinquante ans. Se présentant comme l’assistante personnelle des propriétaires, elle lui avait fait visiter son espace de vie pour la prochaine année, semblable à une suite dans un hôtel cinq-étoiles, avant de l’inviter dans «sa» cuisine, sorte de caverne d’Ali Baba possédant tout ce qu’on pouvait imaginer de gadgets, de vaisselle, de coutellerie et surtout, d’ingrédients.

— Monsieur Couture, lui avait-elle dit en souriant, mes patrons aimeraient proposer un bœuf bourguignon et une crème brûlée aux clients ce soir. Les trois tables sont réservées.

— Parfait! Je vous prépare ça!

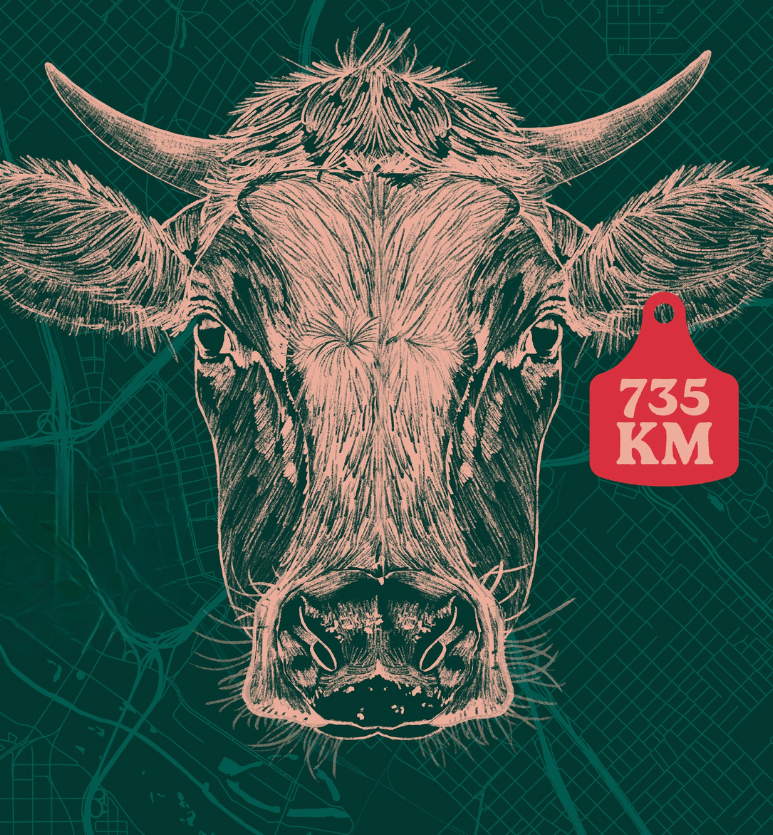

Anthony avait répondu avec un entrain dont il avait pratiquement oublié le goût. Né en 2041 et ayant passé son adolescence à découvrir les rudiments de la cuisine, ce Montréalais en était à la moitié de sa formation dans le domaine lorsque débuta ce que les médias avaient surnommé la «Deuxième Grande Noirceur». Le 2 janvier 2065, le dernier restaurant de la métropole avait fermé ses portes.

Quelques années plus tôt, l’industrie de la restauration avait été affectée par une grève des employés de cuisine. Initié dans un resto chic de Boston, le mouvement s’était répandu à San Francisco, à Montréal, à Seattle et à New York. Malgré les kilomètres qui les séparaient, les premiers grévistes dénonçaient les mêmes conditions inacceptables: salaires en cuisine inférieurs à ceux des serveurs, environnement de travail rendu étouffant par une chaleur insupportable, nombre d’heures déraisonnable, stress constant, roulement de personnel incessant.

Malgré la pertinence de leurs arguments, ils avaient mis du temps avant d’obtenir la faveur du public. Lorsque seuls quatre ou cinq établissements par ville avaient fermé leurs portes faute de personnel, les clients s’étaient tout simplement rendus chez un concurrent encore ouvert.

Cependant, le jour où trois chefs montréalais reconnus avaient fait front commun dans les médias pour affirmer qu’ils étaient prêts à mieux payer leurs employés si la compétition en faisait autant, le vent avait tourné. Tous les établissements raffinés des villes concernées s’étaient joints au mouvement et avaient refilé la facture à leurs clients. Ailleurs en Amérique et dans plusieurs pays du monde, des centaines de restaurants avaient alors été forcés de faire de même, subissant la pression de leurs pairs, de leurs employés et même des citoyens, qui se rangeaient peu à peu du côté des grévistes.

Anthony Couture avait suivi toute cette pagaille d’un œil attentif. Durant sa formation, il avait tout fait pour obtenir la mention d’excellence de sa cohorte, laquelle était récompensée d’un stage dans le premier restaurant à traiter sa brigade avec dignité. Malheureusement, son école avait fermé ses portes alors qu’il était à mi-chemin de son parcours, incapable de supporter un autre phénomène aussi brutal que rapide: la raréfaction de la matière première.

La diversité qu’on retrouvait dans les épiceries était déjà considérablement réduite, résultat d’une guerre commerciale avec les États-Unis qui, pour punir le Canada de s’être allié avec la Chine et l’Union européenne trente ans plus tôt, surtaxaient tout ce qu’ils pouvaient. Puis, à la suite d’un été entier de sécheresse, le prix d’un pied de céleri avait explosé pour atteindre dix-sept dollars en seulement quelques mois, et une simple poitrine de poulet se détaillait cinquante dollars. Ne pouvant plus suivre ce rythme de dépenses, les restaurants et les écoles de cuisine avaient fermé les uns après les autres, laissant pantois tous les Anthony Couture du pays, qui rêvaient de travailler dans un resto.

N’ayant d’autre choix que de se réorienter et d’accepter un boulot payant mais abrutissant, le Montréalais trouvait un peu de réconfort dans sa propre cuisine. Se privant de voyages, d’une voiture et de vêtements neufs, il utilisait toutes ses économies pour acheter les ingrédients dont il avait besoin pour entretenir sa flamme.

Aujourd’hui chef du restaurant clandestin, il n’avait plus qu’un souhait: satisfaire les papilles de ses convives.

– Est-ce que je pourrais rencontrer les propriétaires après le service pour leur présenter mes idées? demanda Anthony à l’assistante personnelle de ceux-ci.

– Quel genre d’idées? répliqua-t-elle promptement.

– Hmm, en fait... demain, je pensais cuisiner une chaudrée de palourdes réinventée, du homard et quelque chose d’inusité en accompagnement. Si on a accès aux ingrédients, bien sûr...

En voyant le regard de son interlocutrice s’assombrir, le cuistot pensa qu’il l’avait choquée avec une demande extravagante. Les moyens des proprios n’étaient peut-être pas infinis.

– On peut se procurer tout ce qu’on veut... répondit l’assistante d’un ton passif-agressif. Mais on ne vous a pas engagé pour être original.

– Pardon?

– Les clients du Eyes Wide Shut viennent ici pour déguster les saveurs d’autrefois, les yeux fermés.

Anthony comprit alors l’autre signification du nom du restaurant.

– Votre seule mission est de recréer les classiques tels quels, ajouta-t-elle.

– Mais... bredouilla-t-il, à quoi bon avoir accès à tout, si c’est pour ne plus jamais rien créer?

– On vous a engagé pour satisfaire les clients, pas vos ambitions personnelles...

Avec un goût d’amertume en bouche, il comprit que, même si seules quelques rares personnes pouvaient s’offrir le luxe de les engager, les chefs ne resteraient que des subalternes derrière un fourneau.

Plus de contenu pour vous nourrir