Abeilles en péril

Bien qu’un certain taux de mortalité post-hivernale soit normal, plusieurs endroits au Canada ont connu des taux inhabituellement élevés en 2018. Aux Miels d’Anicet, il a grimpé à 25%, par rapport à une normale de 10% à 15%. Le coup a été encore bien plus dur pour certains apiculteurs qui ont perdu de 60% à 80% de leur cheptel. Pour d’autres encore, les pertes sont plus élevées que la normale depuis quelques années déjà.

Le phénomène est multifactoriel, et l’importance relative des différentes causes possibles est variable selon les apiculteurs. Parmi ces causes figurent les insecticides. Madeleine Chagnon compte parmi les premières au Québec à avoir sonné l’alarme à leur sujet. «Ils sont tous pointés du doigt, mais la famille des néonicotinoïdes est particulièrement fatale pour les abeilles. C’est un consensus scientifique.» En fait, les néonicotinoïdes enrobant les semences se retrouvent partout dans la plante, jusqu’aux fleurs que butinent les abeilles. «On parle de dose létale lorsque 50% d’une population meurt. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les effets sublétaux, mais insidieux, indique Pierre Giovenazzo, comme la perte du sens de l’orientation, la confusion et une fertilité diminuée chez les mâles.» Sans compter que l’on connaît mal l’impact de l’effet cocktail des différents intrants chimiques sur l’abeille.

Les changements climatiques sont aussi un enjeu pour l’abeille; ils entraînent entre autres une précarité de leur système d’hivernement. «L’automne passé, chaud et long, a fait en sorte que les abeilles ont puisé dans leurs réserves avant le temps, sans compter que le printemps a été tardif», explique Anicet Desrochers, qui enchaîne en parlant de recherches en cours sur la nutrition de l’abeille. Certains facteurs, comme des suppléments protéiques offerts à l’automne, pourraient aider les butineuses à s’adapter aux changements climatiques. Les probiotiques sont aussi dans la mire des chercheurs, qui souhaitent évaluer leur contribution à la santé digestive des abeilles, dans l’idée de les rendre plus résistantes et fortes.

Car elles ont besoin de l’être, fortes! En plus des pesticides et des changements climatiques, Pierre Giovenazzo évoque la possibilité peu enthousiasmante que le varroa, un parasite tenace de l’abeille, acquière une résistance aux traitements qui servent à s’en débarrasser. En prévention, les éleveurs de reines travaillent sur la génétique, afin de faire ressortir un trait de comportement naturel d’autodéfense chez les abeilles.

L’élevage de reines est une des spécialités des Miels d’Anicet. Peu d’apiculteurs au Québec maîtrisent ce métier, malgré son importance dans le développement d’une génétique rustique, adaptée au territoire et plus résistante aux parasites et aux pathogènes. Or, en apiculture comme dans n’importe quel autre type d’élevage, il faut éviter la consanguinité. «Heureusement, il y a des Indiana Jones de l’abeille qui parcourent le monde pour sauvegarder des bassins génétiques!» lance Anicet Desrochers, qui fait lui-même partie de cette catégorie d’aventuriers. Il se réjouit aussi de voir plusieurs apiculteurs effectuer entre eux des échanges de matériel génétique, ce qui favorise la qualité et la diversité, plutôt que de remonter leur cheptel auprès des gros éleveurs d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Californie ou de Hawaï, «qui ont moins de souches différentes». Une note encourageante puisque, quel que soit le poids des différents facteurs dans l’explication des mortalités, les colonies doivent être reconstituées, pollinisation oblige.

Qu’est-ce qu’on mangera demain?

Quand on propose aux intervenants de se projeter 50 ans en avant et d’imaginer les scénarios possibles quant à notre alimentation, des plus sombres aux plus optimistes, leurs réflexions convergent: en somme, tant qu’il y aura des apiculteurs ayant le courage et les moyens de remonter leurs ruches, il y aura des abeilles mellifères. Mais si l’apiculture perd sa rentabilité et que les apiculteurs se découragent parce que le métier devient trop dur mentalement et financièrement, on fera face à un réel danger. Sans apiculture, on se retrouverait avec un problème de pollinisation qui aurait des répercussions énormes sur toute l’industrie agroalimentaire. Plusieurs cultures risqueraient de s’effondrer.

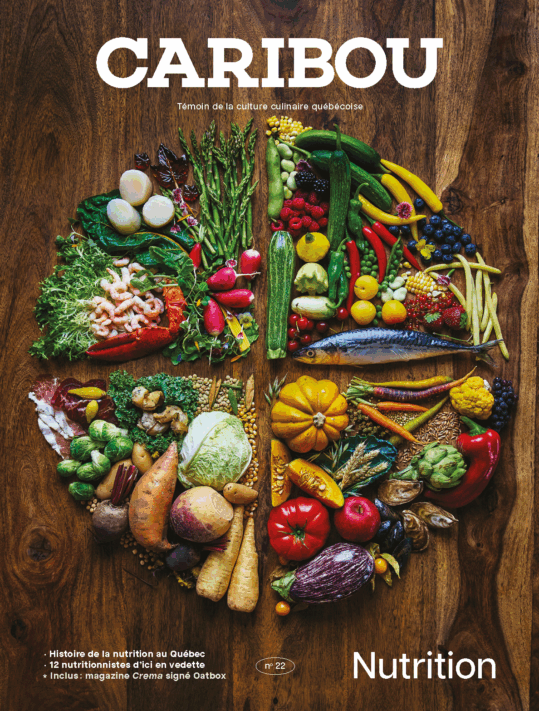

On aurait encore accès à de la nourriture (maïs, blé, riz, pommes de terre…), mais plusieurs aliments nutritifs (fruits, huiles, noix…) deviendraient plus rares, et donc plus chers. On assisterait vraisemblablement à l’émergence d’une alimentation à deux vitesses accentuée: les mieux nantis mangeraient des produits plus variés que les moins fortunés. Selon les quatre experts interrogés, il existe donc un lien entre les abeilles et la sécurité alimentaire. «C’est étonnant de partir de si petites bibittes et d’arriver à de si grands impacts sur la santé et la société!» s’exclame Madeleine Chagnon.

Conséquemment, il est primordial que les apiculteurs continuent à bien vivre de leur métier, martèle Pierre Giovenazzo. Les aider, c’est d’ailleurs ce qui le motive à poursuivre ses recherches, notamment au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD). Ne lui parlez surtout pas de robots pollinisateurs (des minidrones qui effectueraient le travail de pollinisation à la place des abeilles): «Si ça arrive un jour, je m’exile sur une île déserte et je ne reviens plus!»

Madeleine Chagnon, elle, qualifie d’absurdes les recherches menées par l’industrie pour développer des cultivars OGM ne nécessitant aucune pollinisation. «Le but est d’arrêter de tout intoxiquer: les êtres humains, nos sols, nos abeilles; certainement pas de créer de nouveaux OGM!»

Pour les quatre experts, le scénario le plus optimiste passe par la lutte contre le statu quo. Il faut prendre conscience de la situation et changer nos façons de consommer, en commençant par réduire le gaspillage alimentaire. En effet, si on mangeait tout ce qu’on produit, on pourrait cultiver de moins grandes surfaces. On gagnerait aussi beaucoup à produire et à vendre à une échelle plus humaine et plus locale, en abandonnant graduellement le modèle d’agriculture productiviste et mondialisée au profit de fermes écologiques, diversifiées, de plus petite taille. «L’agriculture biologique, ce n’est pas un retour en arrière, c’est un pas vers l’avant», répète inlassablement Madeleine Chagnon dans ses cours et ses conférences.