Une famille à nourrir

Publié le

06 mai 2020

Exploiter une grande ferme en autarcie, sans électricité, avec 16 enfants à nourrir, c’est un défi gigantesque. Marcel Leblanc, 76 ans, raconte à sa petite-nièce Laura la vie dans un rang de Saint-Barnabé, près de Sorel, dans les années 1940. Une histoire qui ressemble à celle de bien des familles québécoises d’antan.

Propos recueillis par Laura Shine

«D’abord, laisse-moi te dire qu’on n’a jamais manqué de rien.

«On n’est jamais arrivés à l’école le ventre vide, les culottes trouées, jamais. Ça, c’était grâce à la mère, Marie-Ange.

«Y a pas un jour de ma vie où je me suis couché après la mère, et y a pas un matin où elle était encore au lit quand je me suis levé.

«Et on se levait tôt pour le faire les labours, les semences, les foins... On plantait de l’avoine, du blé, du sarrasin, et on faisait la farine nous-mêmes. La mère cuisait des fournées de 20, 25 pains, mais ça ne durait pas la semaine. On mangeait aussi des galettes de sarrasin avec de la mélasse, quasiment tous les jours. Je m’en fais encore plusieurs fois par semaine, avec du sirop.

«La mère passait ses journées dans le jardin. C’était son domaine. Le jardin, c’était l’épicerie, c’était la banque alimentaire. Je me suis toujours demandé comment elle faisait pour savoir de combien de nourriture on aurait besoin pour passer l’hiver. Comment tu fais pour prévoir? Combien de dizaines de cannes de tomates, de maïs, de cornichons salés, pas salés? Combien tu mets de carottes dans la cave, debout dans le sable? De céleris?

«La cuisine comme telle, les recettes, ça, c’était l’affaire des femmes. Mais les gars, nous, on s’occupait des tâches autour de ça. En revenant de l’école, on se mettait à la sertisseuse pour fermer les cannages. C’était des cannes en métal, dans le temps. Et il fallait en faire, pour passer l’hiver! On en mangeait du mois de novembre au mois de mai, et même jusqu’en juin... La mère en préparait des centaines à l’automne, peut-être des milliers, des cannes de toutes les tailles, qui contenaient des légumes, des fruits, des confitures, de la viande. On fumait de la viande aussi, et on en mettait dans des bidons qu’on plaçait dehors dans la neige. Ça restait congelé tout l’hiver.

«Les animaux, on les abattait nous-mêmes, on faisait notre boucherie. Pendant qu’on égorgeait les cochons, la mère récoltait le sang pour faire du boudin. Du bon boudin comme ça, je n’en ai plus jamais mangé. Il fallait brasser le sang sans arrêt tout le temps que le cochon se vide. Elle faisait ça avec ses mains. Il fallait qu’elle soit courageuse en crisse! Pis c’est pas comme si elle avait rien d’autre à faire...

«En plus, elle était tout le temps enceinte, et elle avait toujours un petit dans les bras aussi. Seize enfants en tout, une petite bonne femme de 5 pi 2 po! Une fois, il y avait eu une pause de quelques années entre deux bébés... après le numéro 11 ou 12, je pense. Ben, elle a eu une visite du curé qui est venu lui dire qu’elle était dans le péché, qu’elle empêchait la famille! T’imagines-tu? On y croyait fort, à la religion! Elle a passé sa vie enceinte, à peu près. En plus de tout le reste.

«Mais ses enfants, c’était sa vie. Pour nous, elle était la psy, la médecin, la cuisinière, la mère, tout en même temps. T’appelles ça comment, toi? Moi, j’ai pas de mot pour ça.»

«Même si on était 16 enfants, on n’a jamais été plus que 12 en même temps à la maison. Plus les parents. Ça en faisait, du monde à table – au moins 40 assiettes par jour. Et on était plusieurs gars, on mangeait comme des ours! On travaillait fort, on faisait tout à la main. On n’avait pas d’électricité, hein; pas de frigo, pas de lumière. L’hiver, quand il faisait noir à 16h30, on sortait s’occuper des animaux dans les granges avec un fanal à l’huile.

«Pendant l’hiver, on allait aussi récolter de la glace sur la rivière. On découpait des gros blocs qu’on sortait avec des “clampes”, puis qu’on mettait sur des sleighs. On empilait un pied de bran de scie, on entassait tous les blocs et on recouvrait ça d’un autre pied de bran de scie. Comme il fallait des montagnes de bûches pour chauffer cette maison-là tout l’hiver et cuisiner tous les jours sur le poêle, on ne manquait jamais de sciure de bois. Sous le bran, la glace restait fraîche tout l’été. On en sortait des blocs pour les mettre dans la glacière. C’est comme ça que la mère gardait le lait et le beurre au frais ; le beurre qu’on avait nous-mêmes préparé dans une grande baratte en bois.

«Plus tard, quand on a été moins de gars, on a commencé à acheter un peu de glace au magasin du village. Sinon, je te dis, on n’achetait quasiment rien. De toute façon, on n’avait pas une cenne! On se procurait une grosse poche de sucre à l’automne, mais pas mal tout le reste venait de chez nous.

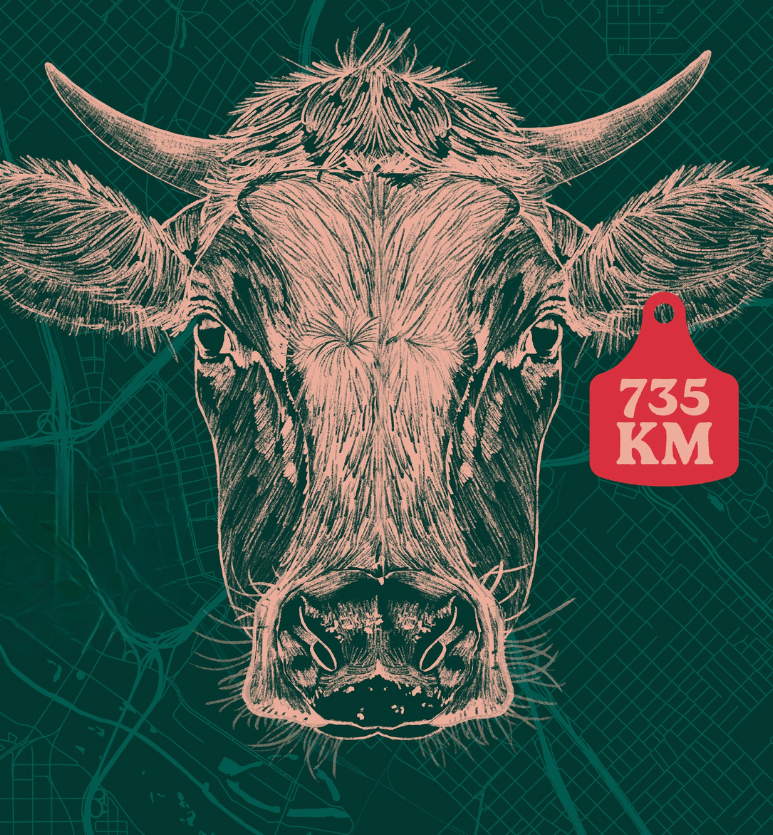

«Aujourd’hui, les agriculteurs, ils ont des terres... grandes comme on n’aurait jamais pu en rêver. Et y a même pas une vache là-dessus. Ils font pousser juste du soya, juste du maïs. Tout est automatique. Ils achètent toute leur nourriture à l’épicerie, à gros prix. Je ne sais même pas s’ils sauraient encore nourrir leur famille. Ça s’est perdu. Moi, mon rêve, ça aurait été d’avoir une petite terre avec un grand jardin et quelques animaux. Tu sais quoi? C’était difficile, c’était fatigant. On n’arrêtait jamais. Mais je m’ennuie de ce temps-là.»

Plus de contenu pour vous nourrir