La dernière pêche

Publié le

29 octobre 2018

Texte de

Nicolas Mesly

Photos de

Nicolas Mesly

À l’extrémité de sa chaloupe, Roger Michaud se cabre pour remonter une lourde nasse pleine à craquer de poissons qui gigotent. À 61 ans, le pêcheur tient la forme. Il pêche au verveux, un filet qui ressemble à un gros entonnoir où le poisson s’engouffre et ne se blesse pas. Puis, il libère ses prises au milieu de l’embarcation. Brochets, dorés, perchaudes, barbottes, crapets-soleil de belle taille tressautent à mes pieds. On dirait une pêche miraculeuse effectuée dans un fleuve boueux de l’Amazonie. Pourtant nous sommes à peine à deux cent mètres de la rive du lac Saint-Pierre, un joyau menacé du patrimoine naturel du Québec.

Le pêcheur détient un permis du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il gère six lignes de pêche le long du littoral.

Le pêcheur détient un permis du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il gère six lignes de pêche le long du littoral.  «Je prends ce que la Nature me donne», dit Roger Michaud. Aujourd'hui, elle est généreuse.

«Je prends ce que la Nature me donne», dit Roger Michaud. Aujourd'hui, elle est généreuse. Le lac Saint-Pierre compte 40% des milieux humides de la Belle Province et il est classé Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO. «C’est le rein du fleuve Saint-Laurent», m’expliquait en entrevue Louise Corriveau, coordonnatrice de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP). L’organisation a pignon sur rue à Louiseville et regroupe une cinquantaine d’organismes. Selon la coordonnatrice, il est minuit moins cinq pour sauver le lac de la pollution engendrée par les activités humaines. Parmi les coupables, les agriculteurs. Au fil des ans, l’agriculture a changé et les producteurs cultivent aujourd’hui maïs et soya avec leurs doses d’engrais chimiques et de pesticides dans une plaine inondable.

Nous sommes fin avril 2018 et de la chaloupe de Roger Michaud, on voit les arbres dénudés le long de la rive et les terres agricoles léchées par l’eau du lac. Québec vient d’approuver un plan de sauvetage préparé par les acteurs de la TCRLSP — basé sur une centaine d’études scientifiques — et doté d’une enveloppe de 14 millions de dollars sur cinq ans pour faire cohabiter l’agriculture et la faune. Quelque 5000 hectares et 204 agriculteurs sont en cause. Le plan vise la protection et la restauration des écosystèmes du lac tout en favorisant l’adoption de nouvelles pratiques agricoles, comme l’abandon du labour qui transforme le milieu «en soupe aux pois» nocive pour les poissons. À peine 40% des agriculteurs concernés pratiquent une agriculture de conservation des sols.

Les terres cultivées le long du littoral contribuent à faire une soupe aux pois toxique.

Les terres cultivées le long du littoral contribuent à faire une soupe aux pois toxique.  La pêche commerciale est menacée par l'agriculture le long du littoral.

La pêche commerciale est menacée par l'agriculture le long du littoral. La perchaude, le poisson-baromètre

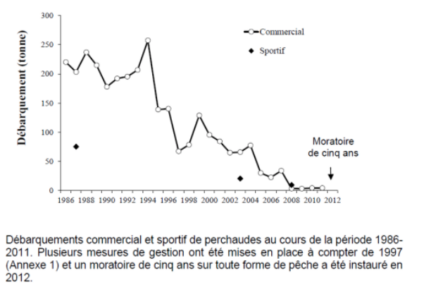

À quatre pattes au milieu de son embarcation, Roger Michaud trie ses prises. Il rejette à l’eau de gros dorés, des carpes, des brochets, puis une perchaude d’environ une dizaine de centimètres. «On n’a plus le droit de la pêcher. La perchaude représentait 50% de mon revenu!» dit-il, en jetant le poisson par-dessus bord. Québec a reconduit un second moratoire d’une durée de cinq ans 2017-2022 sur la pêche à la perchaude. Depuis 2012, les pêcheurs commerciaux et sportifs ne peuvent plus pêcher cette espèce. C’est que, selon les chiffres du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dû à la surpêche, le volume de prises est passé de 280 tonnes en 1986 à quatre fois moins 10 ans plus tard, soit 70 tonnes, puis jusqu’à environ 35 tonnes au milieu des années 2000. En instaurant des moratoires, les autorités tentent de favoriser la reproduction et de sauver l’espèce.

La perchaude n’est qu’une des quarantaines d’espèces de poissons à venir se reproduire dans la zone littorale du lac Saint-Pierre. Le poisson-baromètre de la santé du lac nécessite au moins 30 cm d’eau au moment des crues printanières et une température de 10 à 12°C pendant une dizaine de jours pour se reproduire. «La perchaude a besoin de pondre ses œufs sur des plantes marines ou des branches d’arbustes, si le sol est labouré c’est impossible», m’expliquait Dr Gilbert Cabana, biologiste au Département des sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Trois-Rivières. De plus, ajoute le scientifique, c’est dans le littoral inondé que se développe le zooplancton qui constitue le garde-manger des poissons du lac.

«Je ne suis pas prêt à jeter la pierre uniquement aux producteurs agricoles pour la diminution des stocks de perchaude», raconte Roger Michaud, entre deux manœuvres dans son embarcation. «Il y a les cormorans, le dragage du fleuve, le trafic accru de bateaux de plus en plus gros dont la houle détruit les berges, et les deux gros robinets en amont que constituent les barrages de Beauharnois et de Cornwall qui contrôlent le débit de l’eau qui coule au lac», explique celui qui est aussi président de l’Association des pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre.

Tout en continuant de vider ses filets à bord de son embarcation, Roger Michaud déplore que la communauté scientifique ne fasse pas appel au savoir des pêcheurs pour faire des recommandations aux instances gouvernementales sur la gestion des stocks car, selon lui, les populations de poissons sont cycliques et de la perchaude, il y en a.

Roger Michaud enduit ses filets de goudron pour doubler leur vie utile de 15 à 20 ans.

Roger Michaud enduit ses filets de goudron pour doubler leur vie utile de 15 à 20 ans.  Cette espèce est du chevalier blanc, communément appelé «meunier».

Cette espèce est du chevalier blanc, communément appelé «meunier».  Roger Michaud rejette à l'eau les poissons d'espèces non désirées, mais toujours bien vivants.

Roger Michaud rejette à l'eau les poissons d'espèces non désirées, mais toujours bien vivants.  La perchaude est interdite de pêche depuis sept ans, ce qui a coupé les revenus du pêcheur de moitié.

La perchaude est interdite de pêche depuis sept ans, ce qui a coupé les revenus du pêcheur de moitié.  Après la pêche il faut vider les poissons.

Après la pêche il faut vider les poissons.  Des mains expertes qui apprêtent 50 livres de barbotte à l'heure.

Des mains expertes qui apprêtent 50 livres de barbotte à l'heure.  Les chats de Roger Michaud sont gâtés. Ils mangent du poisson frais tous les jours.

Les chats de Roger Michaud sont gâtés. Ils mangent du poisson frais tous les jours.  Roger Michaud est la dernière des cinq générations de pêcheur.

Roger Michaud est la dernière des cinq générations de pêcheur. Un métier qui se meurt

Il est en effet difficile d’imaginer que le poisson manque à l’appel tant l’embarcation de Roger Michaud est pleine. Nous remettons le cap vers son quai situé sur la rivière Maskinongé qui se jette dans le lac Saint-Pierre. Le pêcheur débarque ses prises dans sa petite poissonnerie, construite par son père en 1978. Roger Michaud est la cinquième génération de pêcheurs. Il a commencé à vider du poisson à l’aide d’un couteau dès l’âge de quatre ans. Aujourd’hui, ses mains expertes vident 50 livres de barbottes à l’heure. A-t-il été compensé pour la perte de revenus subite par l’imposition de sept ans de moratoire sur la perchaude? «Zéro pis une barre», réplique-t-il.

Depuis, il tente de faire connaître d’autres espèces comme le crapet-soleil à ses clients, deux grossistes principalement. L’anguille et l’écrevisse sont prometteuses, mais leurs prises dépendent de Dame Nature, en plus d’être fortement réglementées. De plus, d’après lui, mettre un poisson en marché peut prendre de huit à dix ans. Connaît-il des chefs comme Normand Laprise ou autres qui pourraient mousser les produits de sa pêche, d’autant plus que celle-ci est respectueuse de l’animal? «Non», dit-il. Et l’achat local, pour lui, relève du rêve en couleur.

«Les restaurants du coin achètent du poisson du Chili, de la Russie, de partout, parce qu’il est moins cher», déplore le pêcheur, qui constate toutefois que, dans le coin, la barbotte est appréciée des consommateurs plus âgés.

Le pêcheur entrepose ses prises dans des viviers près de son quai. Les poissons seront transformés à la dernière minute, pour plus de fraîcheur.

Le pêcheur entrepose ses prises dans des viviers près de son quai. Les poissons seront transformés à la dernière minute, pour plus de fraîcheur. Regrette-t-il de ne pas avoir vendu son permis de pêche? Au début des années 2000, Québec a consacré un demi-million de dollars pour acheter les permis de pêche commerciale sur le lac Saint-Pierre, afin de limiter les prises. Des 46 pêcheurs commerciaux, on en dénombre plus que six aujourd’hui. «J’ai la tête dure et j’aime mon métier. Je suis mon propre patron et je prends ce que la nature me donne», dit Roger Michaud pour expliquer le refus de vendre son permis.

Roger Michaud sortira de son atelier vers minuit, après avoir fini d’arranger son poisson en filet et nettoyé les lieux. Roger Michaud a commencé à vider les poissons à l’âge de quatre ans auprès de son père. «Je suis la dernière génération de Michaud à faire ce métier. Mon fils trouve qu’il y a trop de contraintes et que ce n’est pas assez payant», me dit-il avant que je le quitte. La plupart des autres pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre sont dans sa situation. Sans relève, pour tous ces hommes qui ont hérité d’un savoir-faire ancestral, il s’agit bel et bien de la dernière pêche.

Plus de contenu pour vous nourrir