Un métier qui se meurt

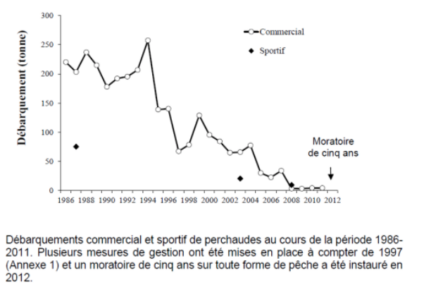

Il est en effet difficile d’imaginer que le poisson manque à l’appel tant l’embarcation de Roger Michaud est pleine. Nous remettons le cap vers son quai situé sur la rivière Maskinongé qui se jette dans le lac Saint-Pierre. Le pêcheur débarque ses prises dans sa petite poissonnerie, construite par son père en 1978. Roger Michaud est la cinquième génération de pêcheurs. Il a commencé à vider du poisson à l’aide d’un couteau dès l’âge de quatre ans. Aujourd’hui, ses mains expertes vident 50 livres de barbottes à l’heure. A-t-il été compensé pour la perte de revenus subite par l’imposition de sept ans de moratoire sur la perchaude? «Zéro pis une barre», réplique-t-il.

Depuis, il tente de faire connaître d’autres espèces comme le crapet-soleil à ses clients, deux grossistes principalement. L’anguille et l’écrevisse sont prometteuses, mais leurs prises dépendent de Dame Nature, en plus d’être fortement réglementées. De plus, d’après lui, mettre un poisson en marché peut prendre de huit à dix ans. Connaît-il des chefs comme Normand Laprise ou autres qui pourraient mousser les produits de sa pêche, d’autant plus que celle-ci est respectueuse de l’animal? «Non», dit-il. Et l’achat local, pour lui, relève du rêve en couleur.

«Les restaurants du coin achètent du poisson du Chili, de la Russie, de partout, parce qu’il est moins cher», déplore le pêcheur, qui constate toutefois que, dans le coin, la barbotte est appréciée des consommateurs plus âgés.